在中国封建社会中,礼教是文化传统和社会秩序的重要组成部分。它不仅是一种宗教信仰,更是一种生活方式,它对人们的行为规范、婚姻习俗、社交规则等方面都有着深远的影响。那么,古代的人们为什么会如此重视这套看似繁复而实际上却又严格且细致的“礼节”呢?

仪式与象征

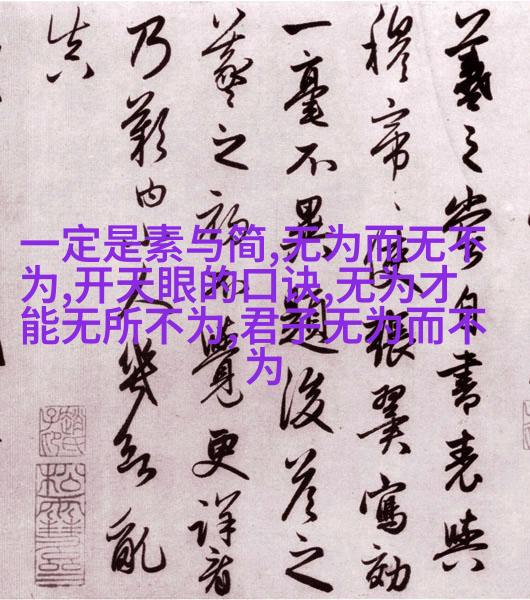

首先,我们需要了解到,在封建时代,“礼”并非简单指的是一些表面的仪式或是空洞无物的话语,而是一个包含了丰富文化内涵和深层次意义的事实。在这个体系中,每一个动作,每一句话,都背后隐藏着精心设计的一套道德准则和伦理标准。这就是所谓的“文明”,它通过各种形式如诗歌、戏剧等艺术表现来传达。

例如,古人对于饮食之道极为讲究,他们认为饭前三净(洗手)、饭后再洗手,是为了保持身体清洁,这也是对自然界尊重的一种体现。而在宴席上,对宾客给予恰当的地位安排,也反映出一种社会秩序,即贵贱高下。

家族与血缘

封建社会强调家族观念,一家之主通常被赋予了很大的权力,这一点也体现在其对家庭成员进行教育上的要求。儿童从小就要学习父母所学,以此来维持家族荣誉,并确保家族遗产能够流传下去。这种血缘关系下的忠诚,被视为基本的人伦原则之一。

此外,对于女性来说,她们往往被定义为家庭中的财产,因此她们必须遵循一定的行为规范,以保护自己免受损害,同时也保证家庭名誉不受玷污。

阶级划分

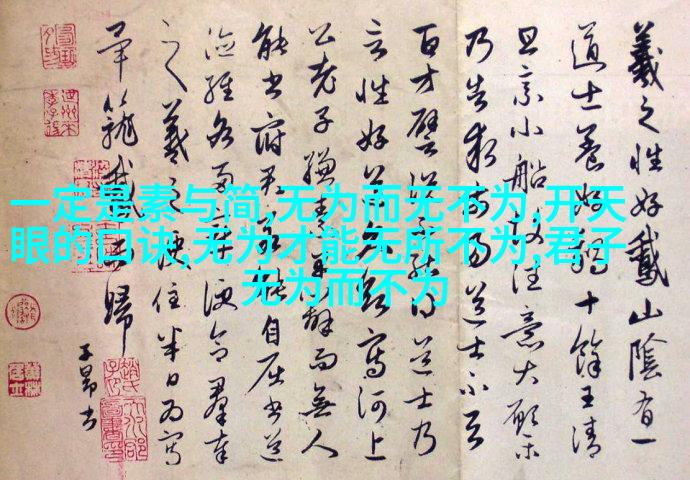

封建制度建立了一套严格的等级制度,从皇帝直至平民百姓,每个阶层都有其固定的角色和责任。这意味着每个人都应该按照自己的身份去行动,不得越轨超越。这一点在日常生活中尤为明显,如不同身份的人坐立行走的地方各异,不同时间应做不同的事情,都是基于这一原则制定的规矩。

同时,这种严格划分也导致了阶级间相互隔阂,使得交流合作变得困难,从而加剧了社会矛盾,甚至可能引发暴力冲突。

集体主义精神

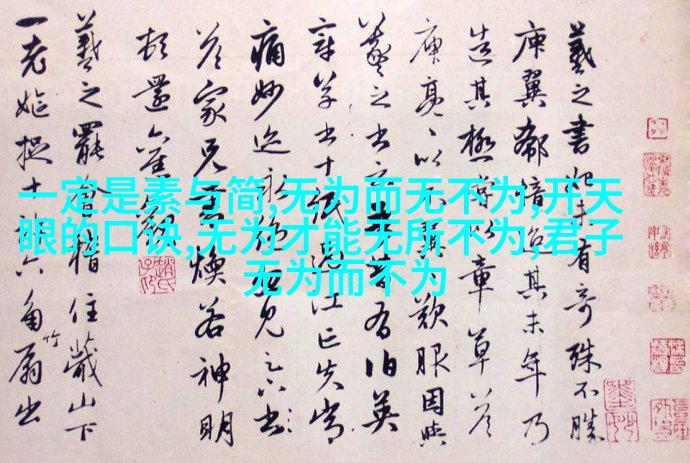

尽管现代我们更倾向于强调个人的自由与独立,但在那个年代,“集体主义精神”仍然占据中心地位。在那里,只有团结协作才能生存下来,而个人欲望只能服从集体利益。此即著名的话语:“君子喻于义,小人喻于利。”

因此,无论是政治上的臣子与君主之间还是经济上的商贾之间,无数的小事,都可以从这个角度来解读——一切皆围绕着维护群体利益而展开。

总结

随着时间推移,我们逐渐意识到那些似乎荒唐可笑或者过时陈旧的情形,其背后的逻辑其实并不容易理解。然而,当我们真正探索这些历史记忆的时候,我们发现它们并不是简单的事物,它们代表的是一段艰苦卓绝但又充满智慧的人类历史经历。当我们试图理解那些过去人物如何坚持他们那份看似虚幻又充满挑战的情操时,我们开始认识到,那些看似无法触及的心灵世界其实比今天我们的生活更加复杂多样,也更加值得敬畏。