核雕,非物质文化遗产的瑰宝,承载着中国传统文化的精髓。自宋代中期起,就有文字记载其存在,而明清时期,则达到了鼎盛。这种微雕塑艺术,需要雕刻家具备极高的技艺和深厚的文化底蕴。在空心果核上,以纵横无序、深浅不定的纹理为基础,将山水、人物、花鸟等立体造型巧妙地雕刻出来。

潍坊核雕作为一项传统工艺,在近三百年里,不断创新,至20世纪初,便在巴拿马博览会上获得奖励。其作品以桃核为主材,展现出栩栩如生的景象和形象,如历史人物、神话故事等。

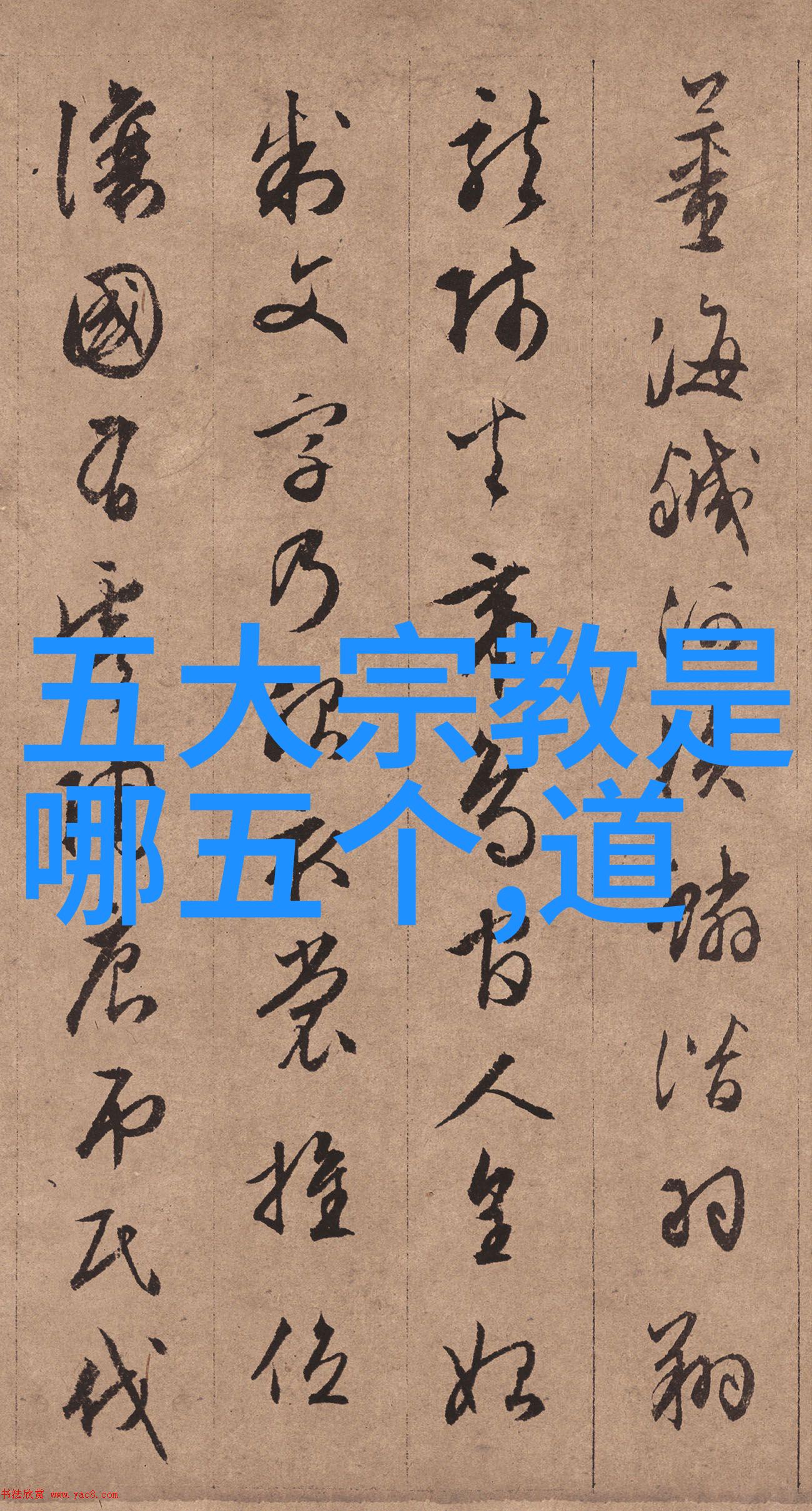

苏州核雕则吸收了石雕、玉雕、木雕等艺术元素,其特点是精细而奇巧,无论浮面或透视,都能展现出独特的地方风情。从毛锉到凿刀,再到磨光,上蜡,每一个过程都要求精确度极高。

历代名人对此也有所贡献,如明代王叔远、邢献之及夏白眼;清代有邱山、杨芝山,都兰桂与殷根福,以及考功卿,都传功与殷雪云。而现代作家如董兰生与杨洪武,也在这门艺术上做出了杰出的贡献。

核雕品种繁多,可分为珠串式、中坠件式和摆件式。其中“夜游赤壁”这一作品,由明代王叔远所创,是一幅充满诗意的人物景观图画,其中含有16个字和24个字的小诗,并且船首还垂下一条可转动的锚链,是一种典型的代表性作品。这不仅展示了作者对中国古典文学了解程度,还体现了他对于自然美感和生活哲学的一种审美追求。