中国历法之谜:从阴历到干支,岁首的变迁与生肖的诞生

在古老而复杂的中国历法中,岁首和属相的界定曾经经历了多次变化。辛亥革命之前,大年初一被称为“元旦”,而立春则是“春节”。然而,随着新历(公历)的推广,从1912年起,大年初一便失去了其名称,而农历大年初一又被重新命名为“春节”。

在历史上,一年的第一天有过多种不同的定义。夏代以正月初一作为岁首,而商代则选择十二月初一。周代进一步提前至十一月初一,再次调整后到了秦代,则选定十月初一。这一种首制一直延续到西汉时期汉武帝颁布《太初历》,恢复了夏代的正月初一作为岁首。

几乎所有古代文明最初都是使用阴历来纪时,因为它基于可见的事物——月亮绕地球运行——非常直观。但由于一个完整的地球绕太阳一年周期比12个满月周期短11天,因此需要每隔几年插入一个闰月,以保持季节与日子的一致性。

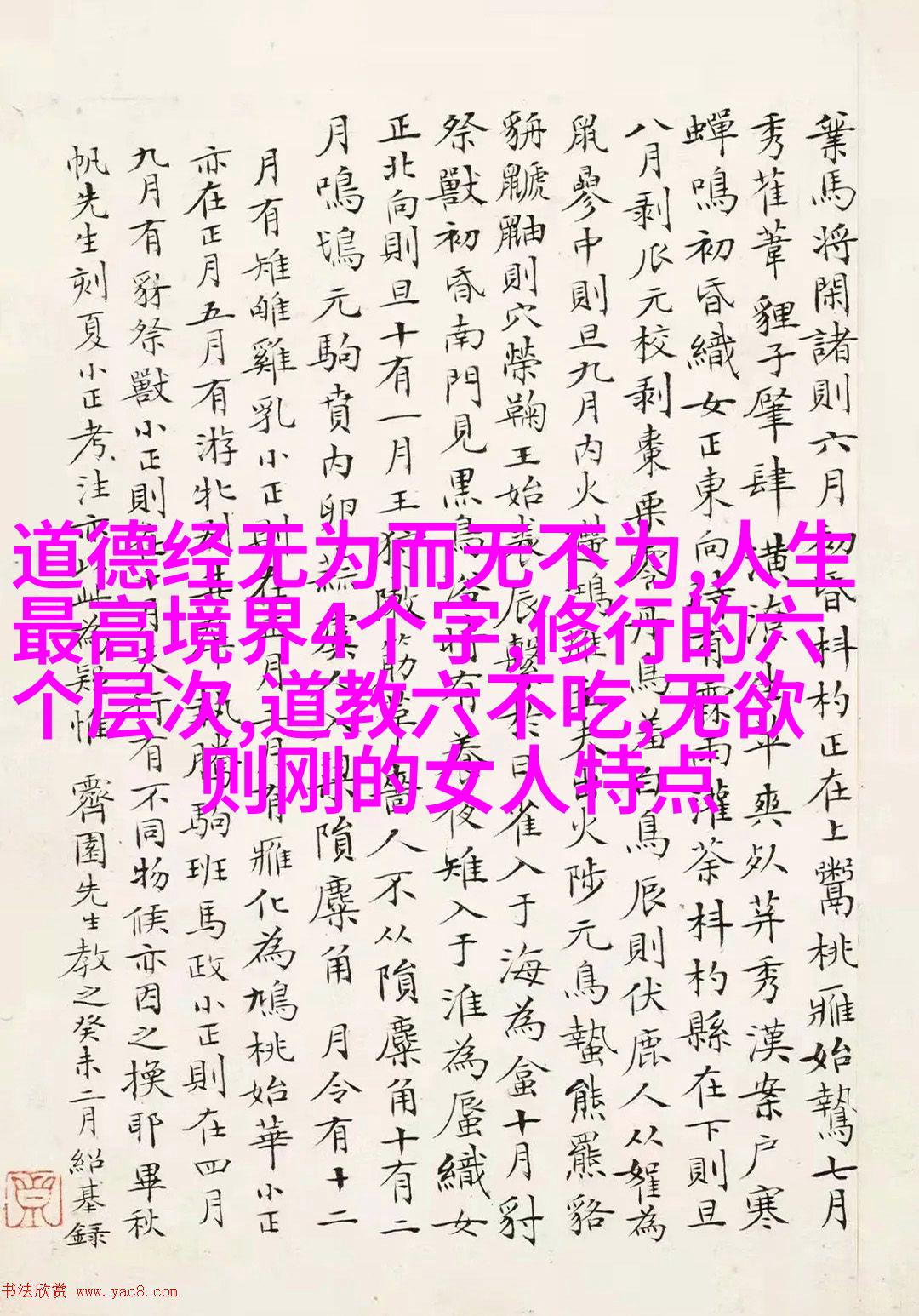

24节气是纯粹的太阳纪,它将一年分成24等份,每个部分对应特定的自然现象,如立春、惊蛰等。汉武帝《太初历》的重要贡献之一是在于确定了以正月为岁首,并且规定没有中气(即不属于任何节气)的二月作为闰二月,这两点后来的各种系统都沿用下来。

皇家纪年的错误与偏移

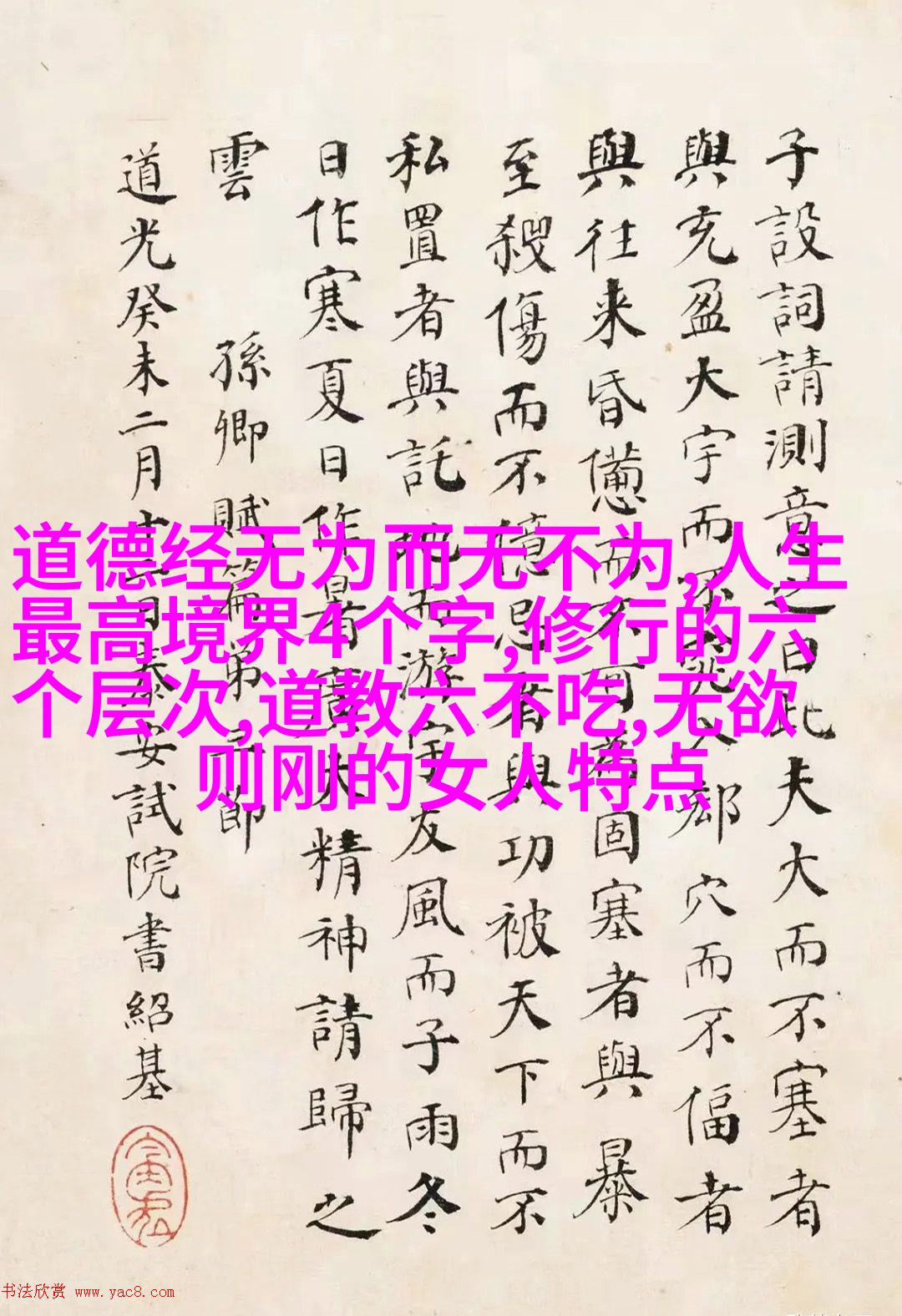

对于普通民众来说,他们并不特别关心国家时间系统的问题,但对于国家来说,这是一个巨大的挑战。在过去,人们通常采用帝王姓名加上执政年份或者太岁来记录时间,但西汉末期才开始使用干支纪年的方法,即通过结合天干和地支来记录时间。这套系统会重复六十载才能回到初始状态。

尽管阴历简单直接,但它缺乏精确性。而为了更精确地管理国家时间,我们需要更复杂的手段——干支纪年的系统,它以24节气为基础,同时也影响了民间术士们用于算命和占卜吉凶的话题。

十二地支与生肖动物

关于十二地支配附动物这一传统说法,其起源已经变得模糊。不过,我们知道自秦朝以来,就有人尝试将这些概念联系起来,比如《盗者》这篇章就根据动物特征描述了一些盗贼形象。此外,《诗经》中也有类似的记载,但是学者们普遍认为这些记载并不能证明它们是最早出现的有关生肖属相的一种说法。

南北朝时期,最终形成我们今天所知的人类出生的属相分类方式,其中每个人都会根据他们出生的那一年所对应的大约动物类型进行归类。而这个制度似乎始于东汉王充《论衡》的记述,那里详细列出了现在我们所熟悉的一系列配对关系,如寅虎、卯兔、辰龙等。由此可见,不同文化背景下,对自然现象进行符号化和解释的是一种深刻的人类智慧体现,而且这种智慧往往伴随着时代发展而演变改变。

最后,我们可以得出结论:虽然从事实上看,由于国家已采用公元纪年,所以干支纪年的意义已经大幅减弱;但从理论上讲,如果要重新设定或理解本质上的属性或所属群体,那么应当依据的是原先设计中的标准,即立春这一节点应该成为界限。如果这样做的话,便能保留原本体系内的情感联系及文化传承,并让现代社会能够更加接近那些古人设想出来的一个完美宇宙秩序。当你庆祝自己的生日,或是在某个特殊的时候穿上了代表你的动物面具,你其实也是参与到了这场悠久而丰富的心灵探索之旅中去,也许,在那个过程中学到的东西,更值得珍惜。