道家的诞生与发展

道家思想起源于春秋战国时期,它的核心是“道”,即自然界万物运行的基本法则。最早的代表人物是老子,他在《道德经》中详细阐述了这种哲学,强调顺应自然、无为而治和内心修养。随着时间的推移,这一思想体系逐渐丰富,形成了包括阴阳五行、八卦等多种理论。

孔子的仁政理念

孔子(公元前551年-公元前479年)是儒家学派的创始人,他提出了“仁”、“礼”、“智”、“信”的四项基本原则,并通过教育来培养这些品质。他主张君子的行为应该符合天地之大义,尊敬长辈,关爱民众,以此来实现社会和谐与政治稳定。这一哲学观点对后世产生了深远影响,被称作“儒家”。

墨家的兼爱论

墨者(约公元前470年至公元前221年的时间间隔),以墨子为代表,他们反对暴力战争和杀戮,提倡兼爱主义,即所有的人都应该相互之间有同等的情感。他们认为,只有实践兼爱才能消除私欲、减少不平等,最终达到社会共享。这一理念在当时社会上具有重要意义,是一种更为宽广的人文主义思想。

法家的刑罚严酷

法家以韩非为主要代表,其理论偏重于法律制度和刑罚措施。在《难经》、《孤愤》等著作中,他提出要用严格的法律规章维持国家秩序,并且支持使用残酷的手段来震慑犯罪。此外,他还主张中央集权制,使得国家权力高度集中,从而加强政府控制力度。

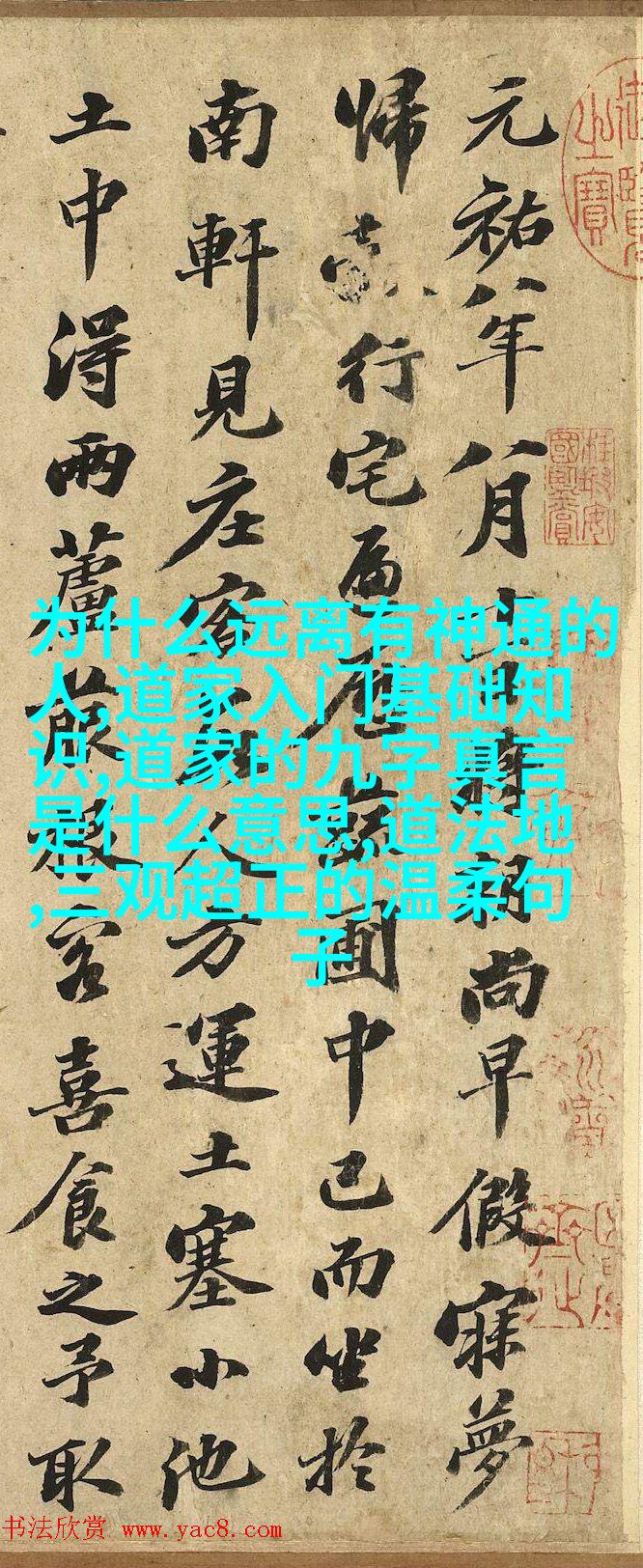

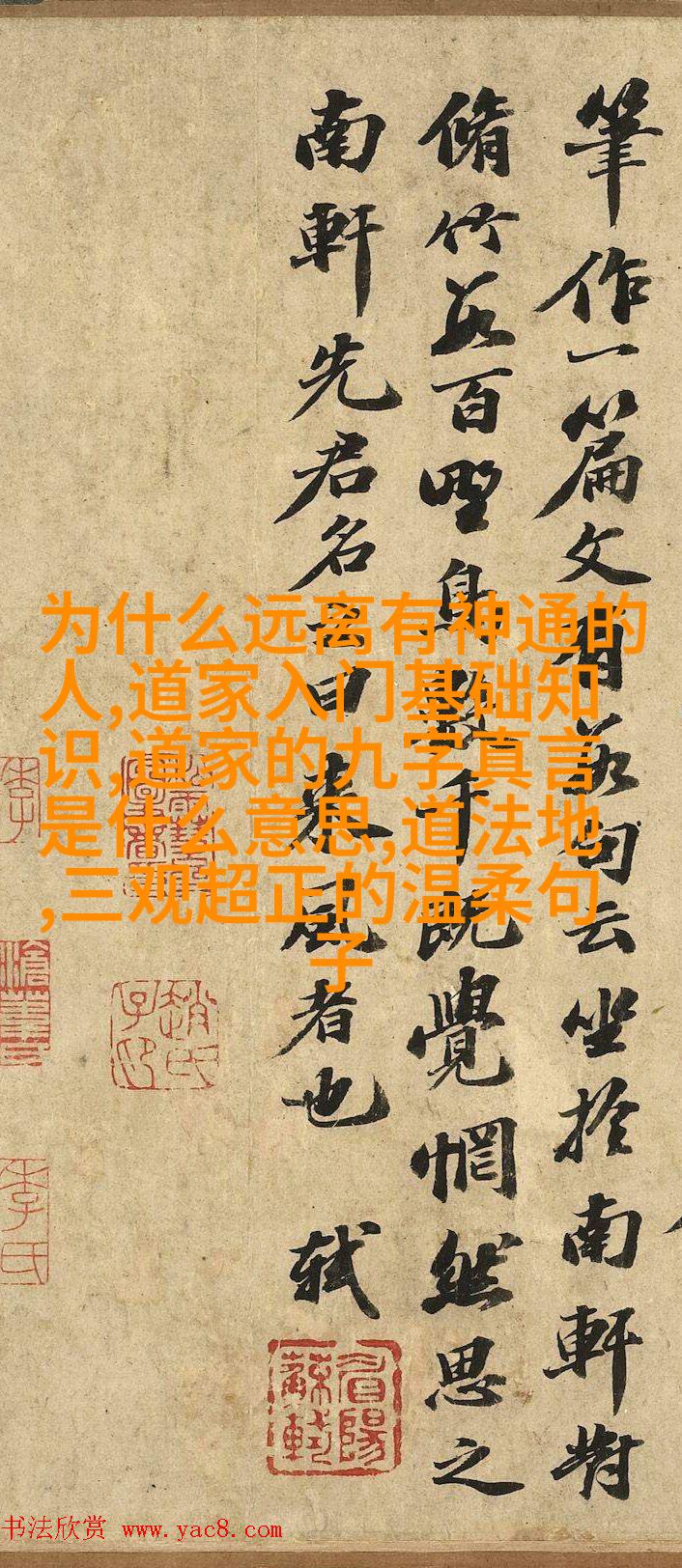

宋明清三朝文学中的道教影踪

到了宋代以后,道教开始融入文学作品中,对后世文化产生深远影响。如苏轼在其诗词中常常表达出对自然美景以及宇宙奥秘的大怀抱兴趣,而这正好体现了道家的追求本真、顺应自然的心态。在明清两代,更有一批诗人将个人内心世界与宇宙万象联系起来,这些作品往往带有浓厚的玄幻色彩,为后来的小说,如金庸的小说提供了一定的背景知识基础。