静听江河:无为之治的逆袭

在这片大地上,曾经有过无数的帝王与将军,他们用尽了各种策略和手段来统治这个世界。然而,在历史长河中,最让后人赞叹的是那些能够做到“无为而治”的君主,他们不仅智慧超群,更是深刻理解了人类社会运行的规律。

无为之治的定义

首先,我们需要明确什么是“无为之治”。简单来说,“无为”并不意味着完全没有作为,而是一种高层次的人生态度和管理方式。在这种理念下,君主或领导者不是通过强制、奖赏等直接干预事物来改变世界,而是依靠自身修养、道德力量以及对天道自然法则的遵循,以最小化自己的介入,从而促进社会秩序与繁荣。

无为之治的内涵

修身至上

在中国古代哲学中,无为之治始于个人修身。孔子所说的“己所不欲,勿施于人”,即要求自己不要做自己不愿意别人做的事情。这一原则体现了一个人的品行应当高尚,不应该以自我利益去损害他人或者环境。因此,无论是在政治还是日常生活中,都应追求一种境界,即心存仁爱,对待天地万物都能处处以礼待宾。

道法自然

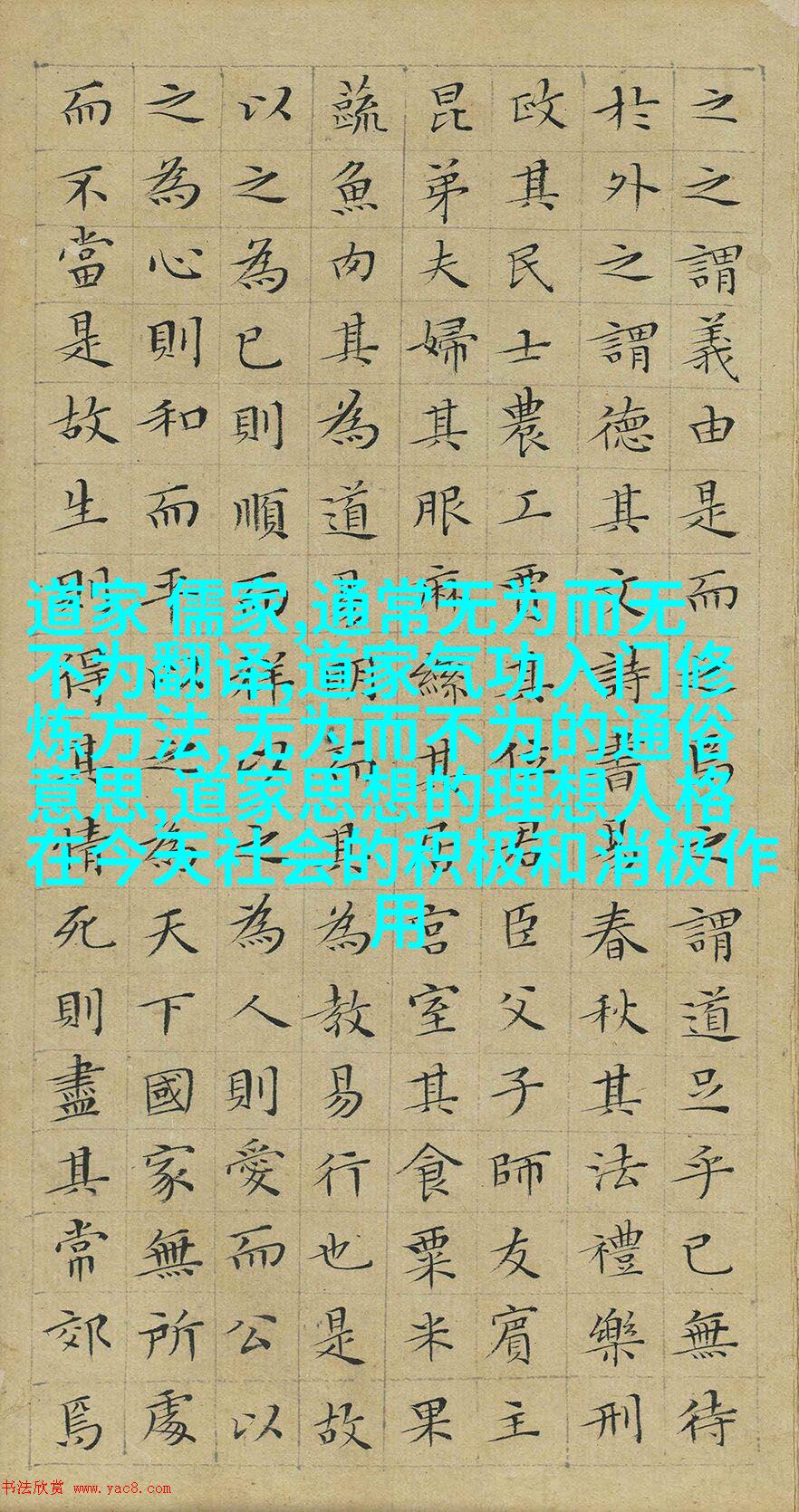

另一个重要方面,是顺应自然界和社会发展趋势。不试图违背客观规律,而是利用这些规律来推动事情向前发展。这就好比江水自会流向低洼的地方一样,没有必要强迫它走弯路,只需给它足够空间,让其按照本性自由流淌。同样,在管理国家时,也要顺应民众的心声,用最少的手段达到最大效果,这便是无为而治的一个体现。

和谐共生

在实际操作中,无为之治还涉及到如何建立一种相互依存、平衡共生的关系网络。在这样的体系下,每个部分都不再是一个孤立的小团体,而是一个整体的一部分,它们之间形成了一种协调一致的状态,就像春秋战国时期诸侯之间结盟抗秦一样,每个小邦都明白只有联合才能抵御外敌,因此彼此间保持着一定程度上的合作与和谐。

无为之治实践案例

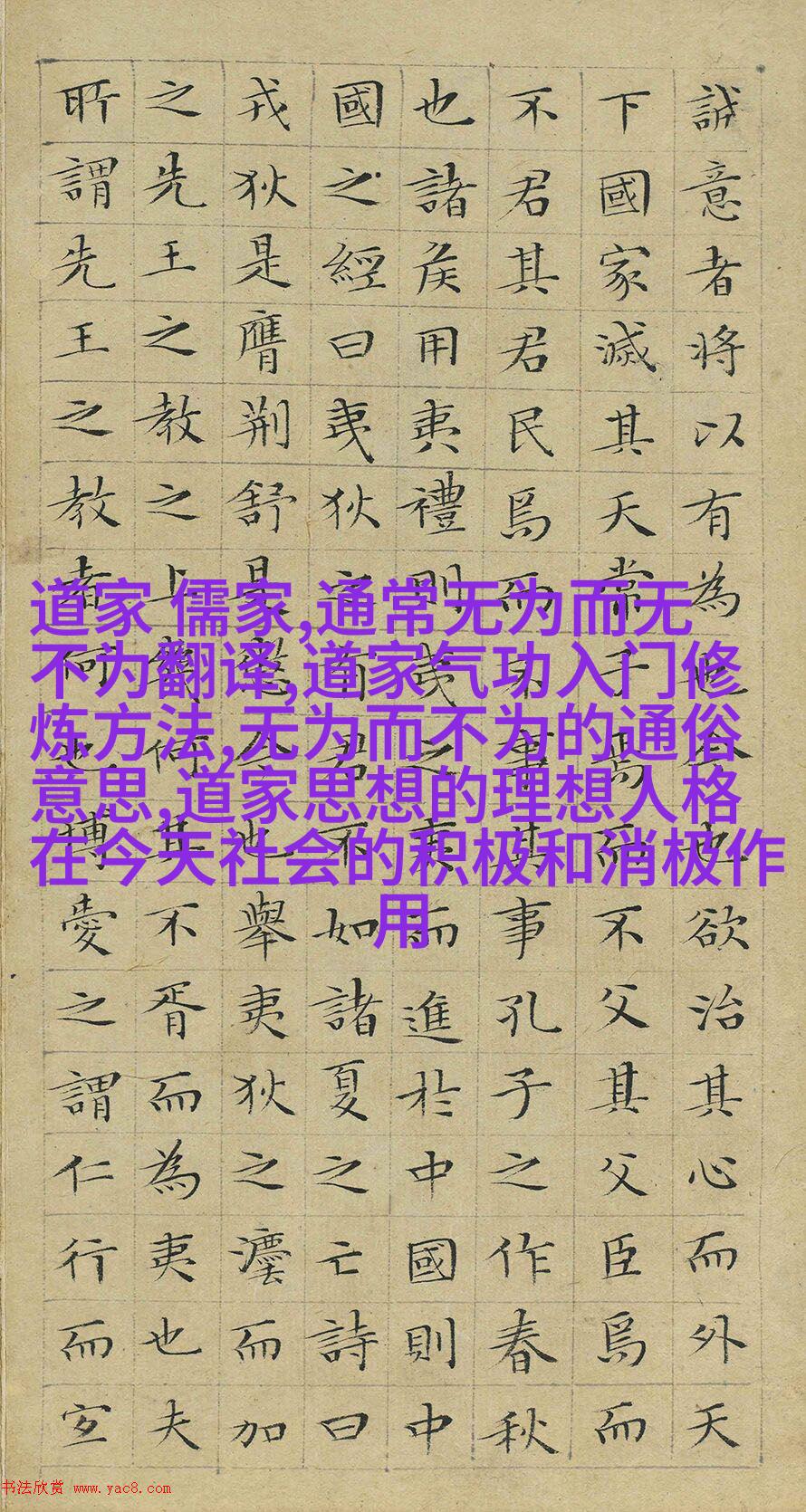

孔子的教育思想

孔子的教育思想即代表了一种极端精妙的人生态度。他认为真正的学习,不是在书本上找答案,而是在生活中不断探索,他教导学生要学会独立思考,不断质疑旧有的知识体系,并且鼓励他们从不同的角度审视问题,从而提升自己的见识。在这个过程中,孔子并未直接指挥学生该怎样学习,但他的言传身教却影响深远,使得后来的弟子能够更加全面地理解儒家文化,同时也培养出了一批具有独立思考能力的人才。

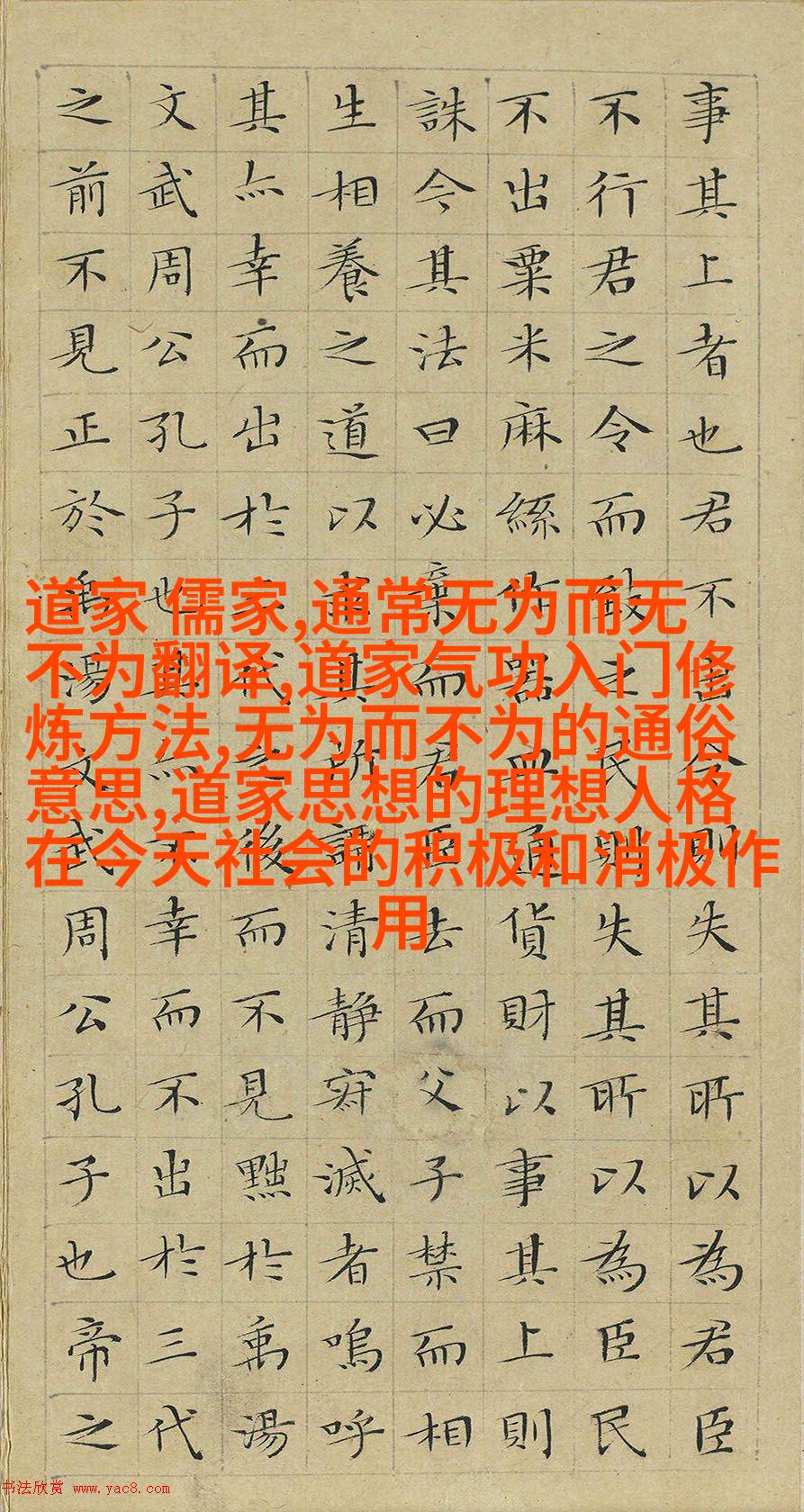

伯夷叔齐的事迹

在中国历史上,有两个兄弟名叫伯夷叔齐,他们因坚持自己的信念,即使面对饥饿,也拒绝接受周朝赐予他们的地位,因为那意味着承认周朝合法性。而他们选择隐居山林,与野兽共食,最终因为饿死成为烈士。但这一点正说明了他们坚守原则,不随波逐流,这种精神可以说是一种最高形式的人格魅力,也正反映出了“无為”的精神之一面——即使不能改变局势,但也要坚守自己的一份清白。

结语

总结来说,无為之治并非简单意义上的放纵或懒惰,它更是一种深思熟虑后的行动方式,是一种超越当前需求,为未来考虑而采取的手段。这套理论对于任何时代都是适用的,因为它基于对人类行为本性的洞察,以及对宇宙运行规律认识到的尊重。在今天,当我们面临全球性的挑战时,无為作为一种文化哲学,其价值更加凸显。我们应该学习这些古老智慧,将其融入现代社会,为实现更美好的未来贡献力量。