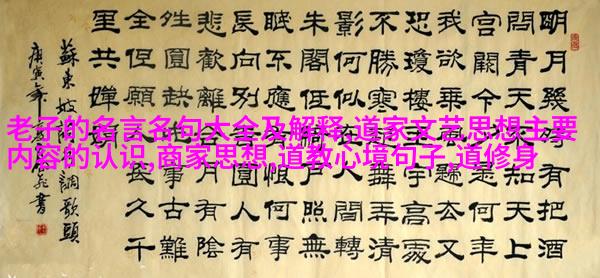

《道德经》是中国古代哲学家老子的代表作,收录了老子对人生、宇宙、社会等多个层面的深刻见解。其中的第一章特别值得我们深入探讨,因为它揭示了“道”的本质,以及如何通过无为而治来达到和谐与平衡。在这篇文章中,我们将详细分析《道德经》第一章翻译的含义,并探讨如何在现代社会中运用这一智慧。

首先,让我们一起回顾一下《道德经》的开篇:

一

道可道非常 道不可名非常

名可名非常 名不可言常

这里,“道”被定义为一种超越语言的实体,它不仅存在于自然界,还影响着人类行为。老子提出了一个基本原则,即“天地不仁,以万物为刍狗”,表明这个世界是一个残酷无情的地方,每个人都需要学习适应和利用这种环境。

接下来,第二节继续阐述了关于“非思想之谓我”的概念,这意味着我们的自我意识并不是由外部事物决定,而是由内在思考所塑造。这一点对于理解后续内容至关重要,因为它强调了内省的重要性。

三

其安易持,其未兆易谋。

其脆易泮,其微易散。

唯有恒者能兑其渊,

唯有广者能载千斛。

故以观永久,不离五百;

以观六气,不居门庭。

夫物或死,或亡,或失,或伤;

或劳,或争,或忧,或忌;

此十事皆缘生,有死,无常。

第四节进一步扩展了上述概念,将它们应用到自然界和人类生活中。这里提到的“恒”和“广”指的是那些能够保持稳定且包容一切的事物,它们拥有永恒不变的特质,而其他所有事情都因为变化而不断发生转变。这段文字也预示了一种对生命短暂性的认识,以及对死亡与丧失的一种接受态度。

第五节更进一步地强调了坚韧与柔软之间的关系,提出:“柔弱胜刚强。” 这一观点反映出一种策略,即在面对困难时采取顺势而行的手法,而不是硬碰硬。在这个过程中,我们可以看到老子的智慧正在逐步揭示:真正强大的力量来自于适应力和灵活性,而不是简单的力量或者暴力。

最后,在第六节里,老子再次强调了内省作为通往真理之路的手段。他说:“知足常乐,是谓大乐;知止常安,是谓大安。” 这些话语传达了一种积极向上的生活态度,同时也表明只有当我们停止追求更多(知止),并且满足于现在(知足)时,我们才能真正找到幸福(大乐)和平静(大安)。

总结来说,《道德经》的第一章提供了一系列关于宇宙间秩序、时间流逝以及人生的哲学洞察。而这些洞察对于任何想要理解古代智慧并将其融入现代生活的人来说都是宝贵财富。如果我们能够从这些教诲中学会放下执着,对抗逆境,用心去感受周围环境,那么就可能实现一种更高层次的心灵平衡——那就是所谓的“无为而治”。