道德经与佛法入门:探索老子与释迦牟尼的智慧之光

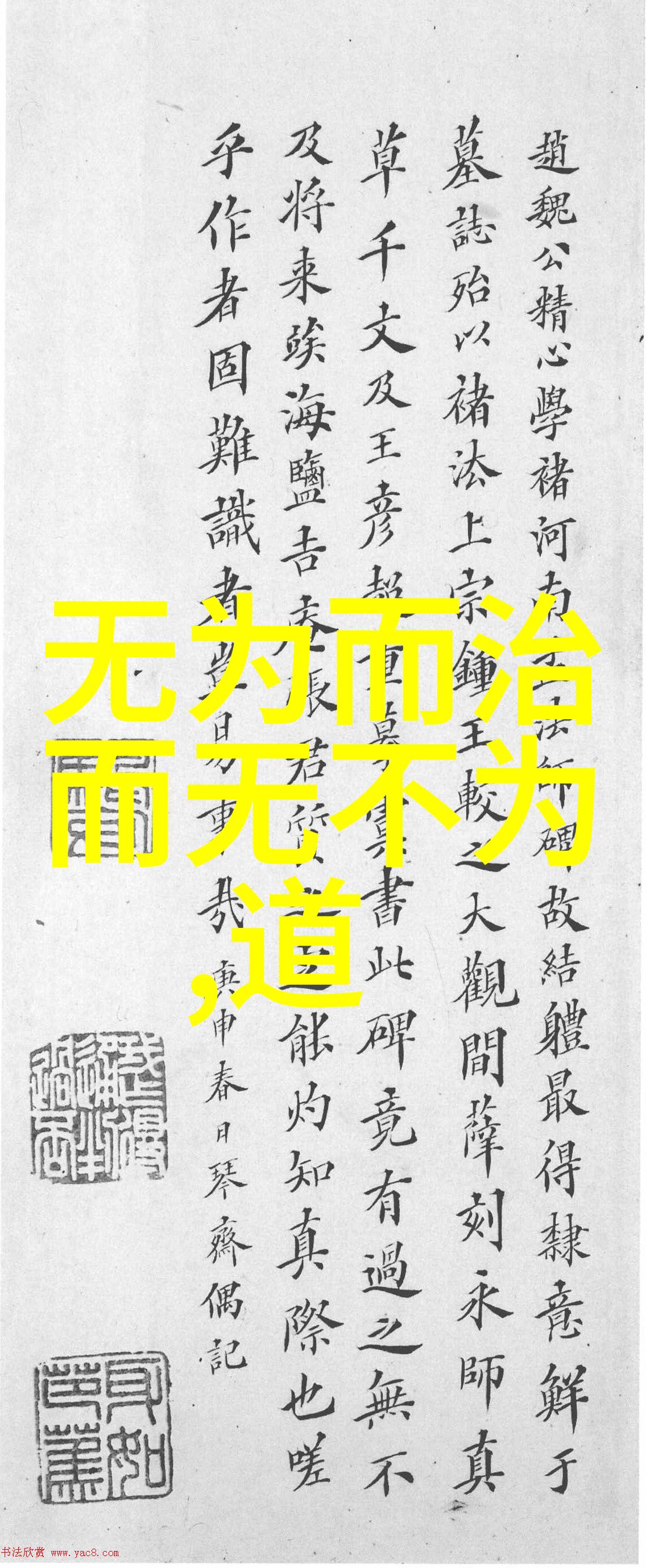

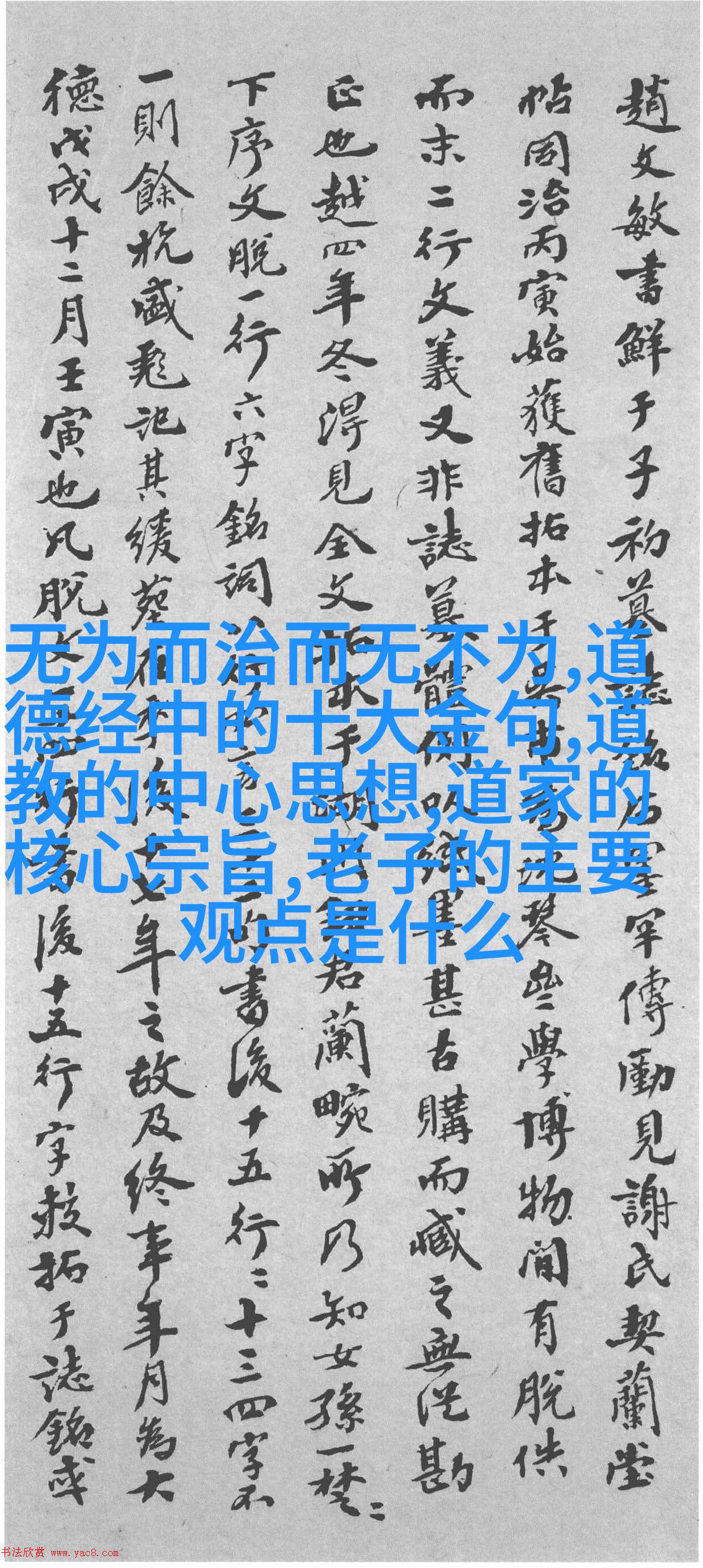

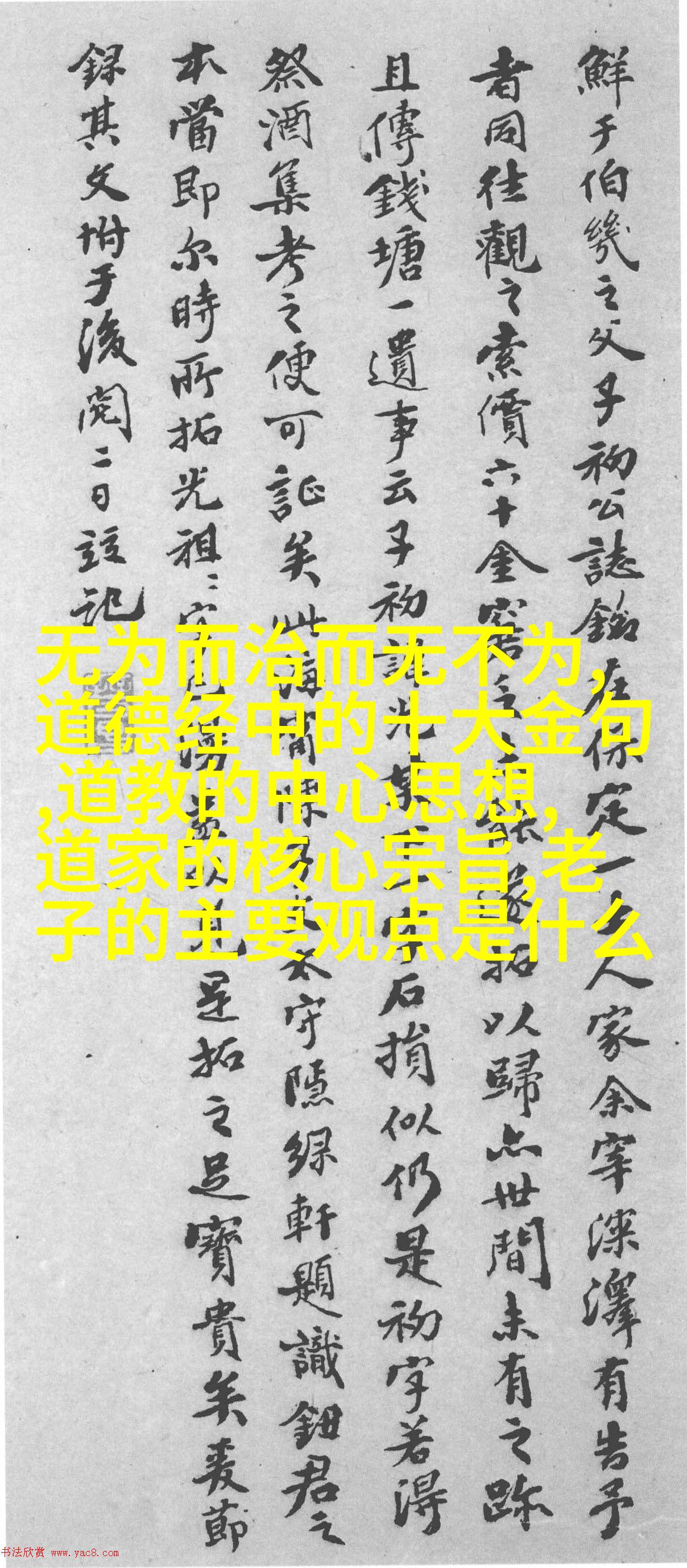

道家哲学中的“无为而治”理念

老子之道,天地不仁,以万物为刍狗。老子的这句名言,不仅体现了他对自然界和谐共处的深刻理解,也揭示了人生追求的本质。生活在纷扰世界中的人们,往往忽视了内心的平静和自我修养。通过老子的“无为而治”,人们可以学会放下功利心态,更好地适应社会环境。

佛家的四圣谛与实践路径

释迦牟尼佛提倡四圣谛,即苦、集、灭、道。这四个阶段构成了佛教修行的基本框架。在这个过程中,人们从痛苦感受出发,对自己所做的一切行为进行审视,最终达到解脱。这些理论对于现代人来说,无疑是一个深刻的心灵启迪,为我们提供了一条清晰明确的精神成长路径。

老子的“知足常乐”思想

知足者常乐,是老子在《道德经》中强调的一种生活态度。他认为,只要能够满足于自己的境遇,就能获得真正的心灵满足和快乐。在竞争激烈、欲望不断膨胀的现代社会,这一思想尤其具有现实意义,它提醒我们,在追求物质财富时,不忘初心,保持内心宁静。

释迦牟尼关于因果报应的观点

在佛教体系中,因果报应是核心之一。当一个行为发生时,其结果也会相应出现,这是一种自然规律。在面对生活中的困难或挑战时,我们可以思考是否自己的某些行为造成了这些后果?这样一种反思,可以帮助我们更好地调整自己的行为,从而走向正轨。

老子的“以少胜多”战略智慧

面对外界压力和复杂情势,有时候选择主动退让,而不是硬碰硬,可能是更好的策略。这一点在商业竞争或者政治斗争中同样适用。例如,在国际关系上,如果一个国家选择以柔克刚,那么它可能会赢得更多合作伙伴,并达成更加有利于自身发展的情况。

释迦牟尼关于慈悲与智慧结合实现解脱之路

慈悲是指对一切生命都充满爱护的情感,而智慧则是指洞察事物本质并作出正确判断能力。在佛教看来,只有当慈悲与智慧完全融合的时候,我们才能真正达到解脱状态。这两者的结合不仅能使个人获得精神上的自由,也能够促进社会整体和谐稳定。