在中国哲学史上,老子被誉为道家哲学的创始人,其思想深刻地影响了后世。然而,对于这个伟大的思想家的生活轨迹,我们知道得并不多。这一部分不仅是因为历史记载有限,更因为老子本人似乎有意避免留下个人痕迹,让他的思想成为人们追求的焦点,而不是他自己。因此,探讨老子的生活轨迹,就像解开一个谜团一样充满挑战。

首先要了解的是,关于老子的生平,有很多传说和猜测,但缺乏确凿的证据。根据《史记》等古籍记载,老子名李耳(另有一说叫聃),出生在春秋末期的大河之滨——鲁国(今山东淄博附近)的一种地方,即“郁郊”。他的父亲是太伯,是周文王之弟,因此可以算得上是一位贵族。但尽管如此,他并没有选择仕途,而是选择了一种隐逸的生活方式,这也反映了他对物质世界的一种超脱态度。

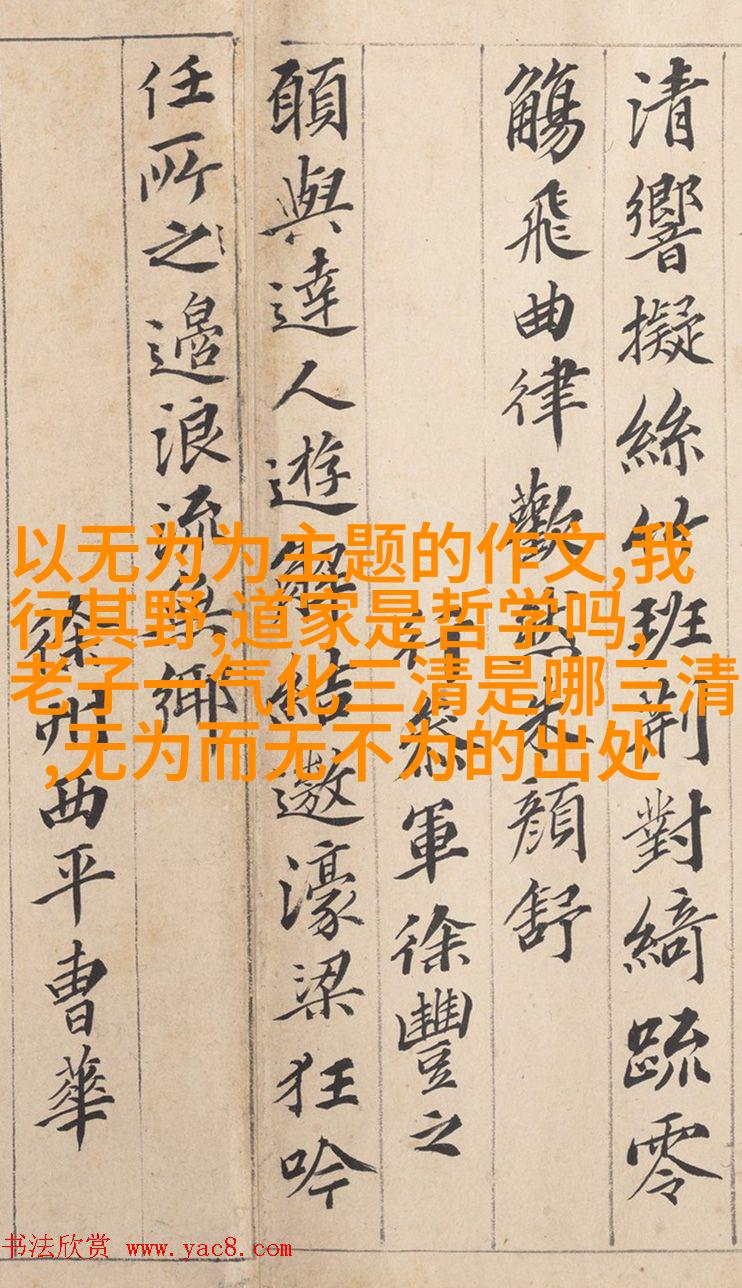

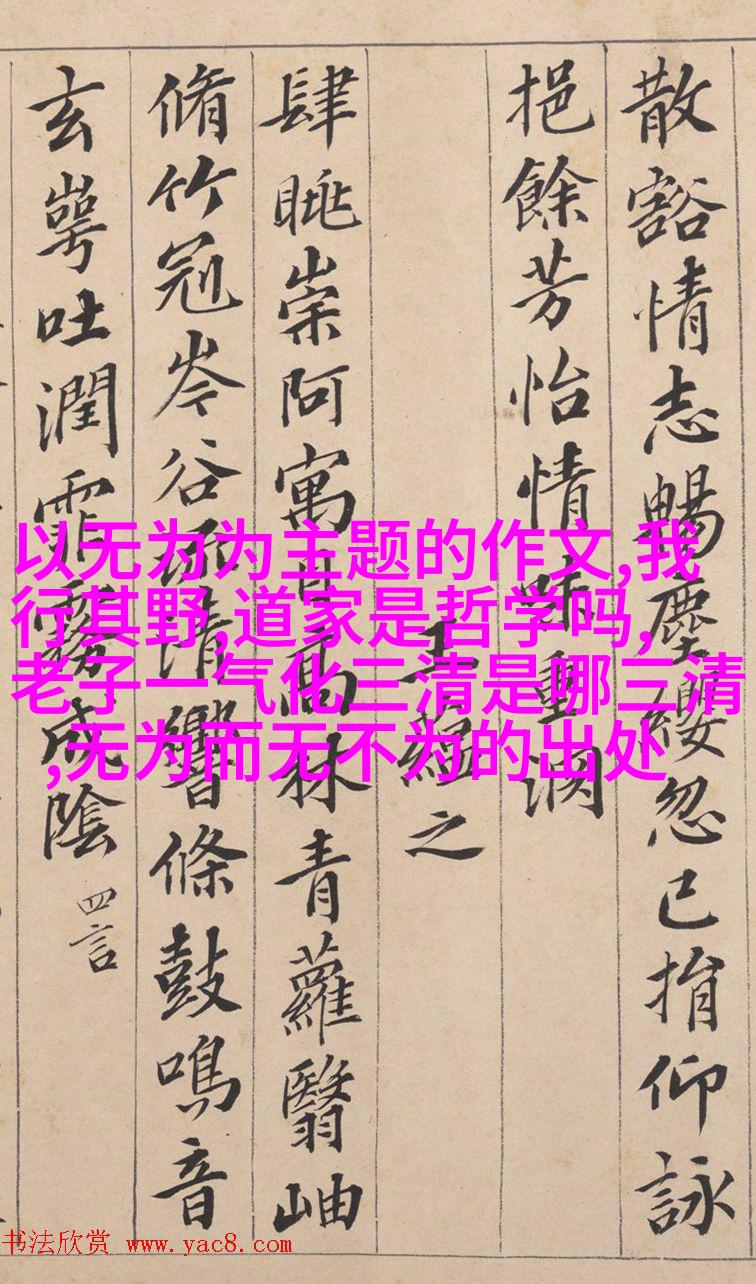

这一点与他最著名的作品《道德经》中的主张非常吻合。在这部著作中,老子提出了“无为而治”的政治理念,以及“道”、“德”、“性”等概念。他认为,“天地不仁,以万物为刍狗”,这意味着自然界是不仁慈、无情冷酷的,它以万物作为食料。而人类应该学习自然,不强求,也不争斗,这样才能达到真正的人生境界。

那么,在这样的哲学思想指导下,老子如何安排自己的生活呢?我们只能通过一些间接资料来推断。传统观点认为,他曾在齐国做过宰相,但因其独特的政治理念和行为,被迫逃离齐国,最终去往韩非见面。不过,这些故事更多地体现了后人的想象,而不是事实真相。

另外,还有一种说法指出,在流亡期间,老子可能曾到过楚国,与当时楚文化产生了一定的交流。这一点有些可信,因为楚文化以其丰富多彩和开放包容而闻名,如果真的发生过这种交互,那么对于理解老子的思想必将有所帮助。但即使这样,我们仍然无法完全确定这些细节是否准确。

随着时间流逝,一些更神秘化、传奇色彩较重的情节开始出现,比如有人将他描绘成仙人或者神仙化身,从而赋予他的形象一种超越尘世凡人的光环。这类描述虽然增加了文学价值,但同时也让我们难以分辨历史与虚构之间的边界。

总结来说,对于 老子的具体生活轨迹,我们掌握得并不多,而且由于缺乏直接证据,加之后代文献记录可能存在夸大或误传的情况,所以很难做出精确判断。不过,无论如何看待,都不能否认的是:从他留下的文字中,我们可以感受到一股淡泊明志、超脱尘世的心灵力量,这股力量至今依然激励着许多寻找内心平静与智慧的人们。在这个意义上,可以说 老子的生命虽然短暂,但他的精神却长存,为后来的时代注入了一抹深远且持久的地球色彩。