引言

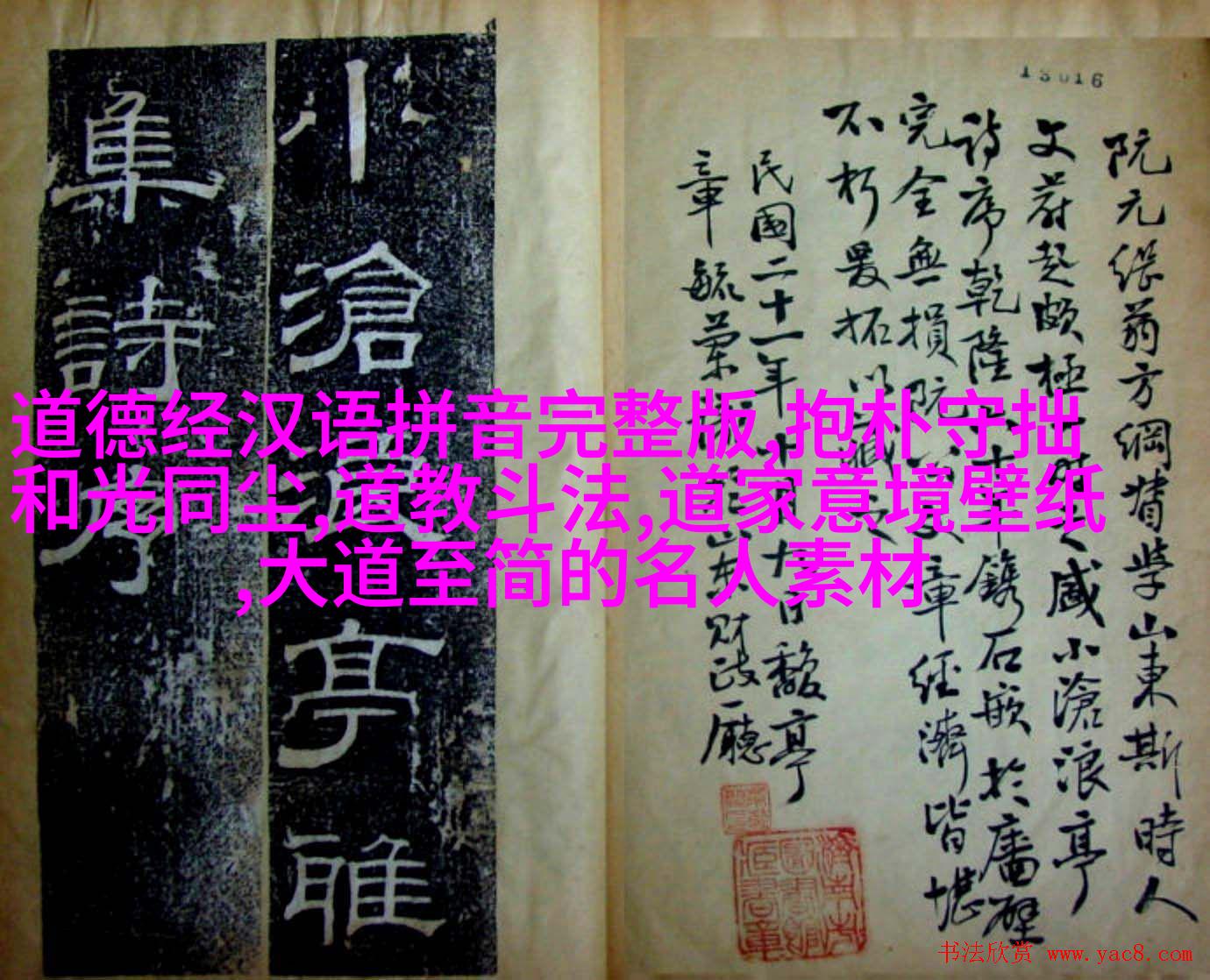

在中国哲学史上,道家和儒家是两大代表性思想体系,它们各自有着不同的宇宙观、人生观和价值追求。其中,荀子作为儒家重要的代表人物,其思想在很大程度上对后世产生了深远影响。而道家的核心思想则体现在老子的《道德经》中,这部著作对于后世的影响同样不可小觑。在这两种哲学体系之间存在着显著差异,更有甚者还会发生直接的冲突。特别是在人性论、社会伦理等领域,荀子的批判与道家的回应展现出了理想主义与现实主义之间激烈的辩论。

荀子的人性论及其批判

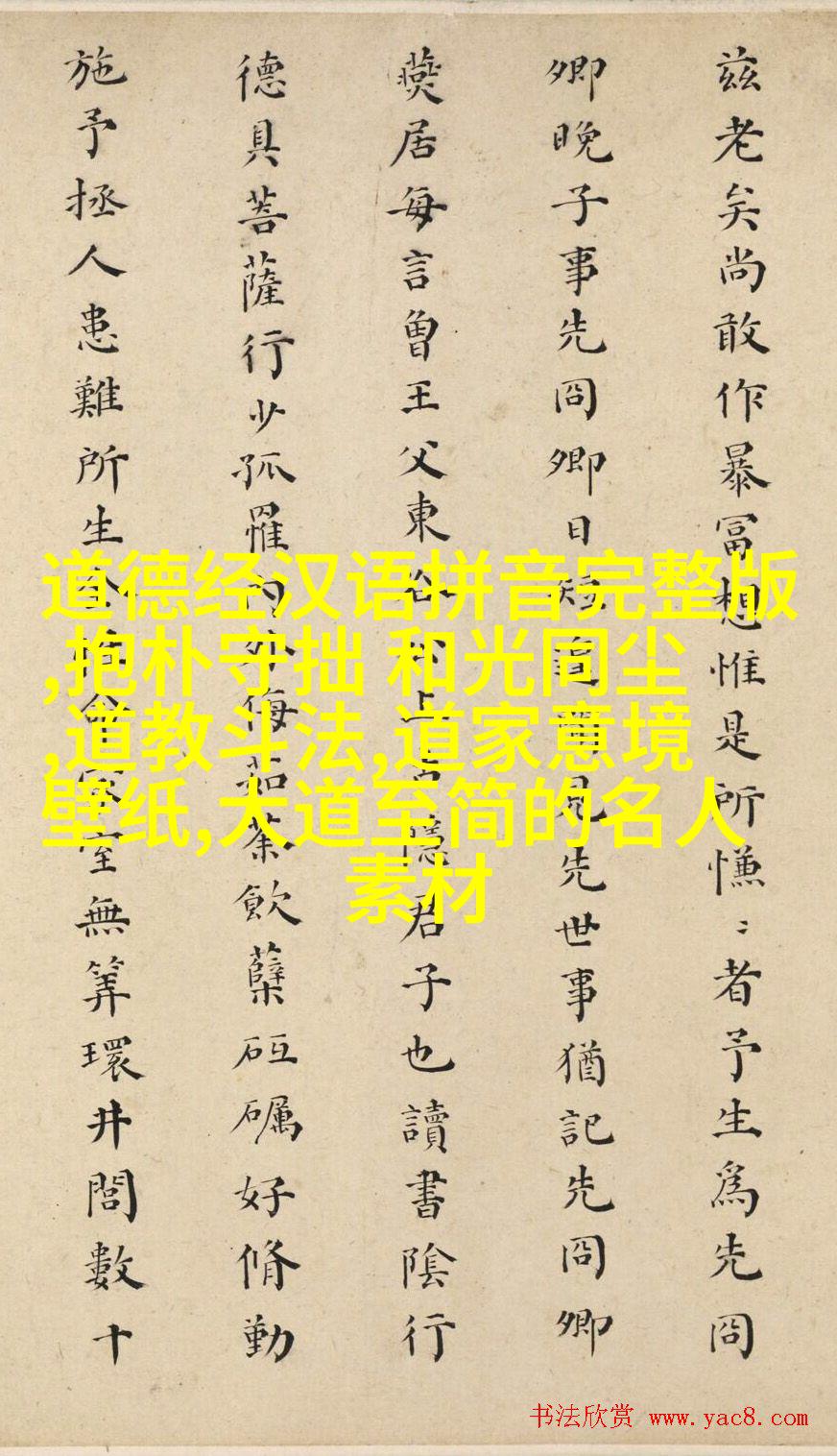

荀子认为人性本恶,需要通过教育和礼制来改变人的本质。这一观点被视为一种强调个人的努力和外界因素作用于改善人的本性的理念。在这种背景下,对于老子提倡顺应自然、无为而治的思想进行了批评。荀子认为,如果人们按照老子的教导行事,将导致社会秩序的混乱,因为人类天生的自私和暴力倾向没有足够的手段去控制。

道家的回应:顺应自然与无为而治

面对荀子的挑战,道家以其独特的情感智慧回应。根据老子的说法,“天地不仁,以万物为刍狗。”这一表述反映出了一种超越个人利益、顺应宇宙规律的心态。这意味着,不要试图通过强制或干预去改变世界,而应该允许事情按照自然发展,从而达到一种内在平衡。此外,无为而治是一种放手让事物自由发展的策略,即使面对混乱,也不要过度介入,而是让事情自己解决。

理想主义与现实主义之争

从历史角度来看,这场辩论可以理解为一个关于如何看待人类行为以及如何实现社会秩序的问题。理想主义者,如老子,他们更倾向于相信每个人都有潜力成为更好的人,只需找到适合自己的道路即可。而现实主义者,如荀子,则认为人类天生就具有固有的缺陷,因此需要外部力量来帮助他们变得更加文明礼貌。

结语

综上所述, 荀子的批判与道家的回应展现了两个截然不同哲学体系在处理人性问题上的完全不同方法。虽然它们可能会互相排斥,但也正因为如此,我们才能从中学习到更多关于如何构建一个更加完美社会,以及如何认识到自身的一些不足。如果我们能够将这些古代智者的见解融汇贯通,那么我们就能拥有更全面的世界观,并且能够更好地适应当今复杂多变的地球环境。