穿越时空的智慧传递:老子道德经历世纪翻译的演变

在漫长的人类历史中,有一部古籍,自诞生以来,便被视为智慧之源、宇宙之谜的解答——老子道德经。这部作品不仅是中国哲学的巅峰之作,也是世界文化遗产的一部分。它以简洁明了、深邃博大的语言,传达了一种超脱尘世、顺应自然的生活态度和治国理政哲学。

然而,这部经典从创作到今天,却有着无数次翻译与阐释,其过程如同时间河中的航船,波涛汹涌而又不可预测。每一次翻译,都仿佛是在不同的时代背景下重新探索这份古老智慧,而这些探索,又反过来影响了人类社会对“道”的理解和追求。

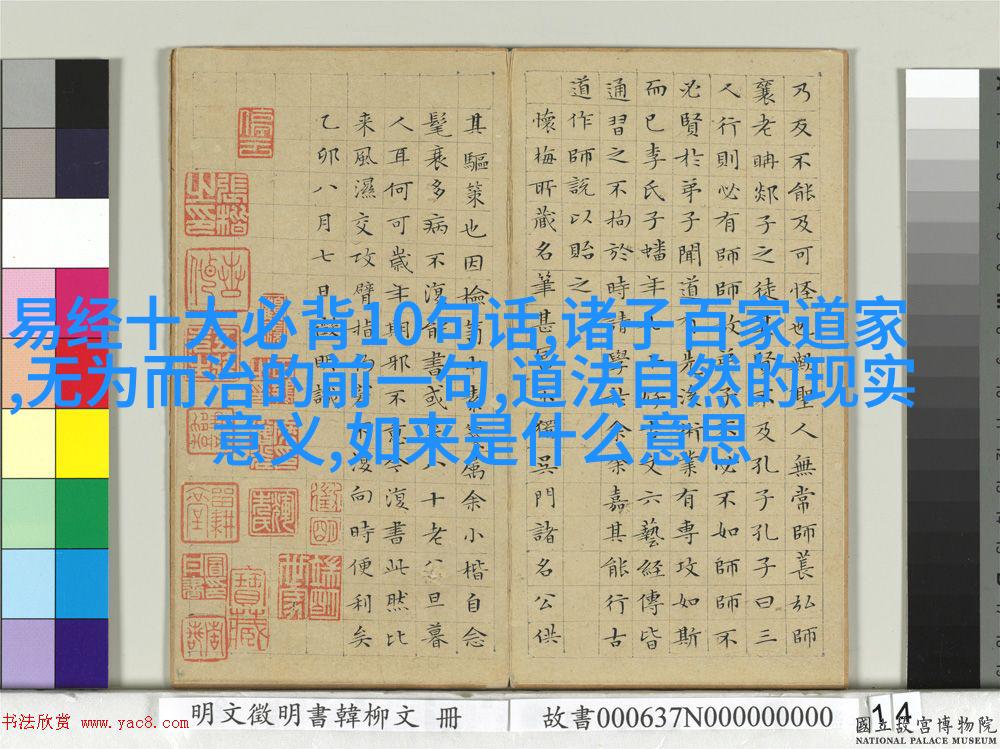

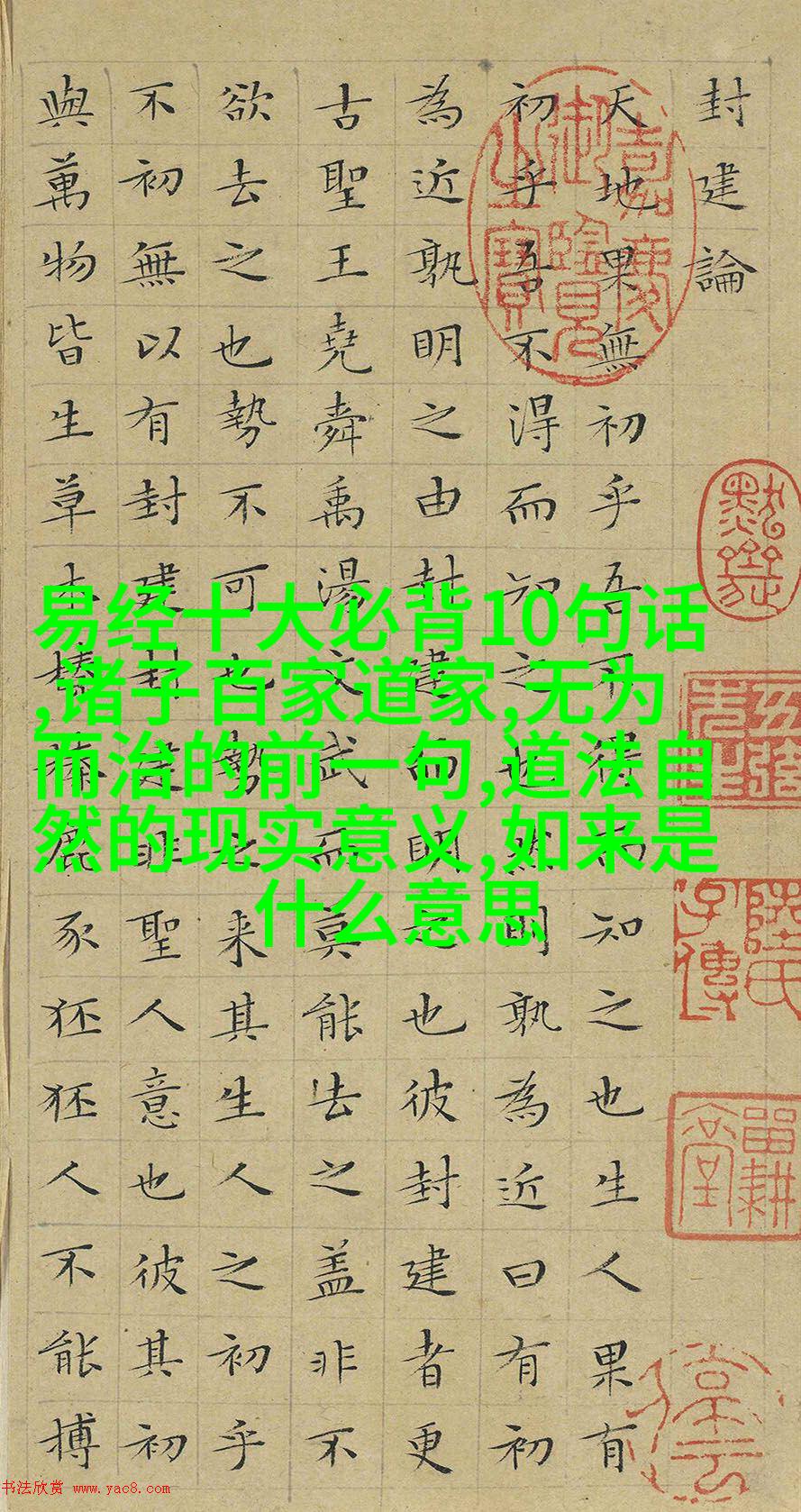

首先,我们来看一下最早期对于老子道德经翻译的尝试。在战国末年至汉朝初年的几百年里,由于文字记载稀少,关于老子的生平事迹也模糊不清,因此当时并没有直接将其作为外交或宗教活动中的工具进行翻译。而直到秦始皇统一六国后,将各地文献集中起来,并开始大规模整理编纂书籍,这才为后来的汉代学者们提供了更好的条件去了解并推广这个思想体系。

到了汉朝,当时的大师董仲舒等人,对《道德经》进行了系统性的阐释,他们将其中蕴含的哲学思想与儒家文化相结合,使得《道德经》的影响力更加扩大。随着时间推移,这些解读逐渐流传开来,为后续版本提供了基础。

到了唐宋时期,由于佛教文化在中国的地位日益显著,一些佛教徒也开始对《道德经》进行研究,并融入他们自己的理论体系中。这段期间,不仅出现了一批新的注释,还有许多文人墨客借鉴这一哲学,以此指导自己修身养性以及政治行为。此外,在这段时间内,《 道德 经》的文学价值也得到了进一步提升,被认为是一部具有很高艺术价值的小说佳作之一。

进入现代社会,对于《 老子 道 德 经》的研究更加多元化,不再限于某个特定文化或宗教框架。在不同国家和地区,大量专业人士通过各种方法去分析和理解其中所蕴含的情感、逻辑以及其他层面的意义。例如,它们会使用心理分析手法,从一个人的情感状态出发去揭示具体章节背后的深意;或者从逻辑角度出发,用现代科学知识来解析一些抽象概念,如“无为而治”、“天地不仁,以万物为刍狗”等语句背后的原则。

总结来说,每一次对《 老 子 道 德 经》翻译及阐释都是一次跨越千年的旅程,无论是古代还是现代,每个人都在用自己的方式去寻找那个永恒真理。当我们阅读那些来自遥远过去但仍然充满活力的文字的时候,我们仿佛能听到那条穿越时空智慧传递的声音,那声音既静默又震撼,是一种超越时代界限的心灵交流。