在日常生活中,我们经常会听到一些哲学家提到“无为才能无所不为”的智慧。这种思想源自中国古代哲学家老子和庄子的思想,他们认为通过放下执着、顺应自然,可以达到一种超脱世俗纷扰,实现内心平静与外界和谐共处的境界。那么,“无为”究竟意味着什么?它如何帮助我们更好地理解自己和周围的人呢?

首先,我们需要了解“无为”的本质。这并不是指完全没有行动,而是指行动时能够尽量减少意志力的投入,让事情按照自然规律发展,不强求结果符合自己的期望。在这个过程中,个体的心灵状态变得更加重要,因为它决定了对外界反应的方式。

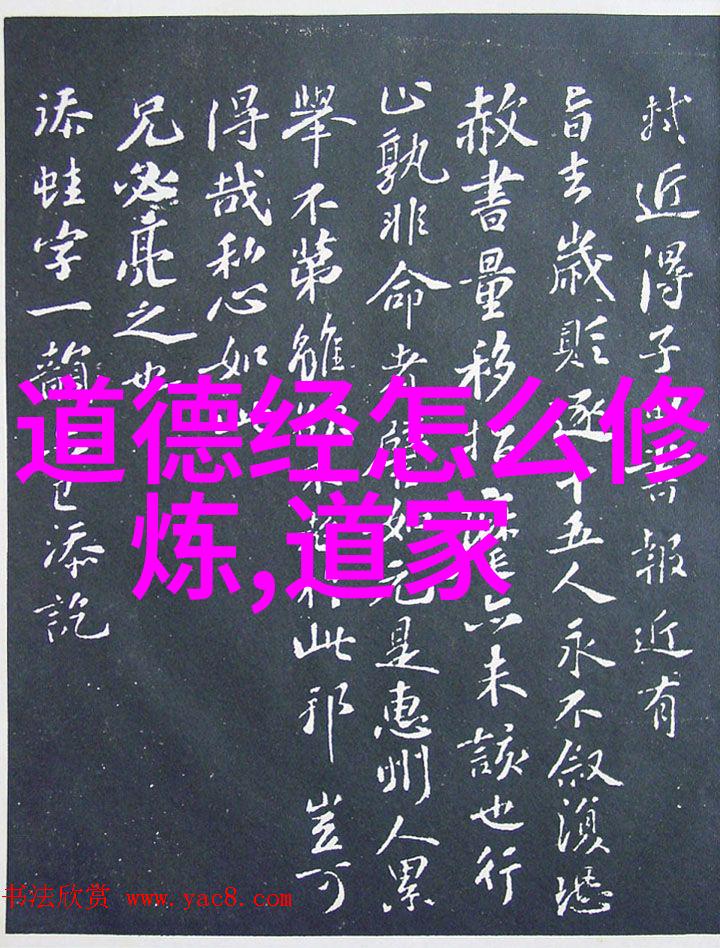

老子在《道德经》中说:“夫唯有恒,其乐如春日。”这里提到的“恒”,就是一种持续不断的、不受外物干扰的心态。这种心态使得个人能够保持清醒头脑,不被外界琐事所困扰,从而能够更好地观察世界,理解人性。

例如,在面对复杂的人际关系时,如果我们能够做到“无为”,即不急于表达自己的意见,而是耐心倾听他人的想法,这可能会让对方感到被尊重,从而愿意与你沟通协商解决问题。此举并不意味着你要完全沉默或退缩,而是学会以一种非主动的姿态去引导对话,使之朝向积极方向发展。

此外,“无作为”还可以帮助我们培养出一种宽容的心理。当别人犯错或者做出错误判断时,若能用一个冷静、从容的心态去看待,这种情况往往也就迎刃而解。如果每次都急于表现自己的正确性,那么争吵必然随之而来,最终可能导致双方都陷入僵局。

在工作场合,“无作为”同样是一种高明策略。领导者如果懂得运用这一策略,就能激励团队成员之间相互协作,每个人都会感到自己都是重要的一环。在这样的环境下,每个人的贡献都会得到充分发挥,因此团队整体效率将大大提升。

然而,当涉及到我们的私生活,比如家庭关系等的时候,“无作为”又显得尤其关键。家庭成员间如果能够学会放下小肚鸡肠,不再计较输赢,只希望大家都幸福安康,那么家庭氛围就会变得更加温馨融洽。此举对于培养孩子良好的品德也是非常有益的,因为他们从小就看到父母如何通过克服冲突来维护家庭和睦,对他们来说这是一种宝贵的情感教育。

当然,“无作为”的实践并不容易,它要求人们具备很高的情绪调节能力以及深刻的自我认识。但正是因为这样,这一哲学思潮才具有广泛且持久的地位,无论是在现代社会还是传统文化里,都有人寻找并尝试实践这种智慧。

总结来说,无论是在公众领域还是私密空间,“无为才能无所不为”的智慧都是非常值得我们深思的一个概念。不断地探索这一奥秘,有助于我们更好地理解世界,也使我们的内心世界更加宁静与丰富。