在中国文化中,书法不仅是一种艺术形式,更是一种传承历史与文化的重要手段。作为一名研究者,我有幸深入探索这门古老而又现代化的艺术,撰写了一篇关于中国书法的3000字论文。这篇论文不仅让我对中国书法有了更深刻的理解,也让我感受到了这种艺术背后的文化魅力。

我之所以选择撰写这篇3000字的论文,是因为我想通过文字来表达自己对于中国书法这一 艺术形式 的敬畏和热爱。我认为,书法是中华民族精神的一部分,是我们与祖先相连的一根线。它不仅包含了审美价值,更蕴含着丰富的情感和哲理。

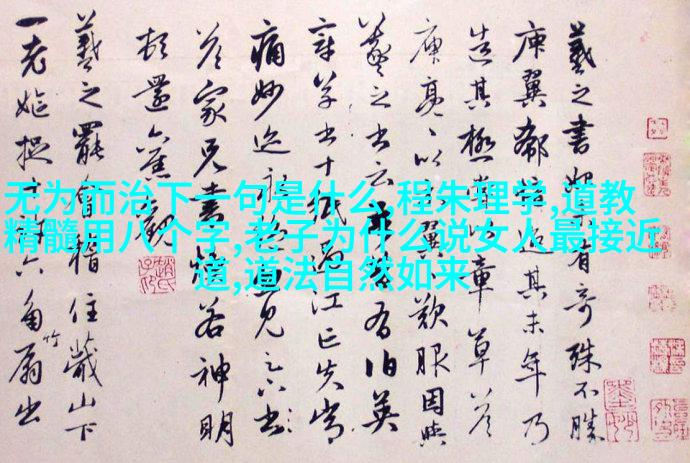

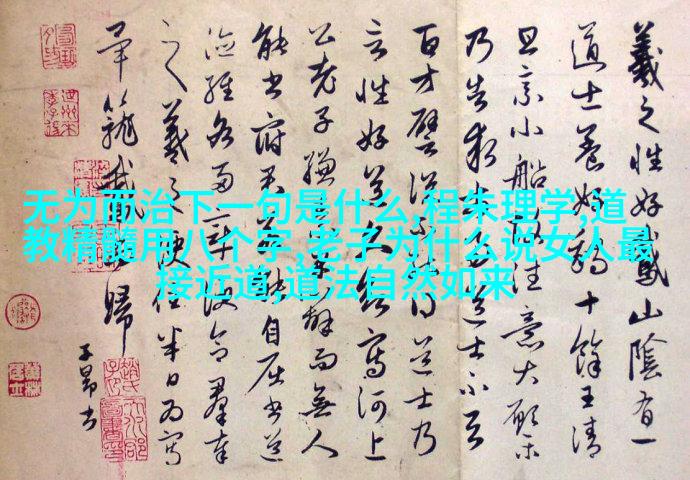

在我的研究过程中,我首先回顾了中国书法史,从甲骨文、金文到隶碑、楷体,再到行草、飞白等多个流派,每一个流派都有其独特之处,都具有代表性。我特别关注于如何将这些不同的笔触融合起来,以创造出新的笔墨风格。在此基础上,我进一步分析了著名书家如王羲之、柳公权等人的作品,他们以自己的方式,为后人树立了榜样。

接下来,我尝试将理论知识与实践相结合。我花费大量时间练习各种笔迹,并且不断地尝试模仿那些伟大的书家。但我也明白,这并不是简单地复制,而是要通过学习他们的手法,去发现自己的风格。每一次挥毫泼墨都是对自我的挑战,也是我向前迈进的一步。

除了理论和实践,还有一点很重要,那就是情感。在进行任何创作之前,无论是文字还是画布,都必须充满激情。如果没有感情,就不会有生命力的作品。而对于我来说,没有比读懂古代诗词中的情感更加困难的事情,因为它们往往隐晦而深邃,但正是在这样的过程中,我开始领悟到真正的文学精神所在。

最后,在撰写3000字论文时,我意识到这个过程本身就像是一个循环:从阅读经典开始,然后思考和总结,再去实践,最终回到阅读上来,不断循环。这就像是在一次次的小舞蹈中寻找那份完美,即使完成3000字的论文,也只是暂时停下脚步准备再次跳起舞来。

因此,在这篇文章里,你会看到很多关于“中国”、“書法”、“學習”、“體驗”的描述,它们构成了一个完整的人类活动链条——学习、实践、反思,这些都是通往高水平成果必经之路。而当你把头倚靠在墙上,看着那些优雅又沉稳的汉字时,你或许也能体会到那种超越语言界限的情感交流,那才是真正意义上的沟通吧。