王弼(约公元276年—约公元340年),字茂实,是东汉末期著名的道家哲学家、文学家和政治家。他的思想深受老庄之道的影响,特别是他对《庄子》的理解和解读,对后世产生了深远的影响。在这篇文章中,我们将探讨王弼如何理解《庄子》,以及这种理解对中国古代哲学史乃至整个人类文化发展有何贡献。

王弼与道家的代表人物及其思想主张

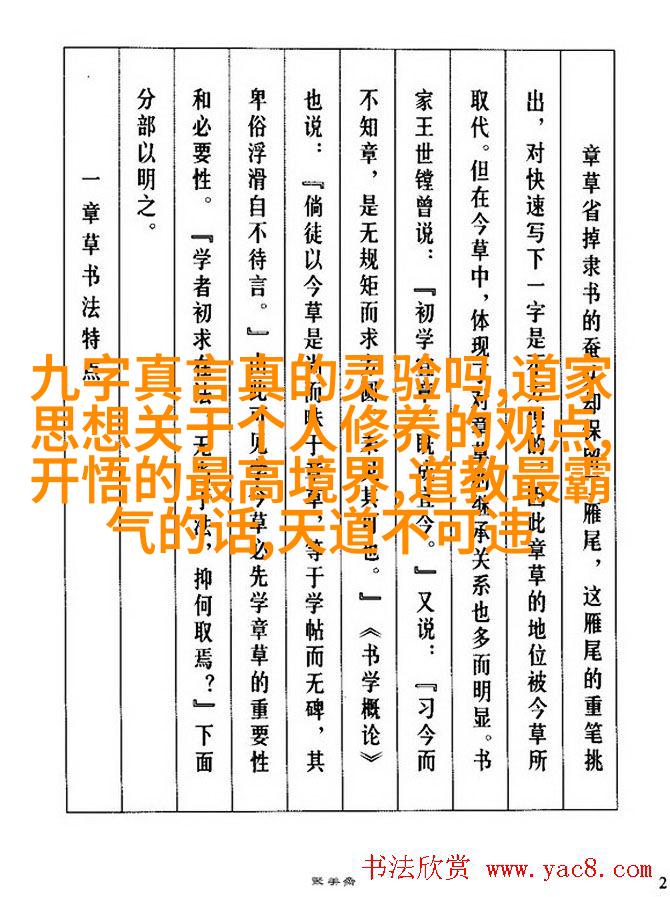

在中国历史上,道家作为一种哲学体系,其核心理念围绕着“道”的概念展开。老子创立了儒家的主要竞争者——道教,并以其著作《道德经》为基础。这部作品提出了一个关于宇宙万物本质与运行规律的理论,即“无为而治”,强调顺应自然,不做不为,以达到内心自由与世界和谐。

相对于老子的宽松态度,另一个重要的代表人物庄周则更倾向于通过寓言故事来表达其哲学思想。他在自己的作品中,如《列仙传》、《山木》等文集中,通过形象生动的情节揭示了人性的多面性,以及人类追求真理、自由和完美的心理状态。这些故事常常包含隐喻、比喻,使得读者能够从不同的角度去体会到不同层面的意义。

王弼对《庄子》的理解

王弼在解释《庄子》时,他更加注重书中的智慧精神,而非文字本身。他认为,《庄子的智慧主要体现在以下几个方面:

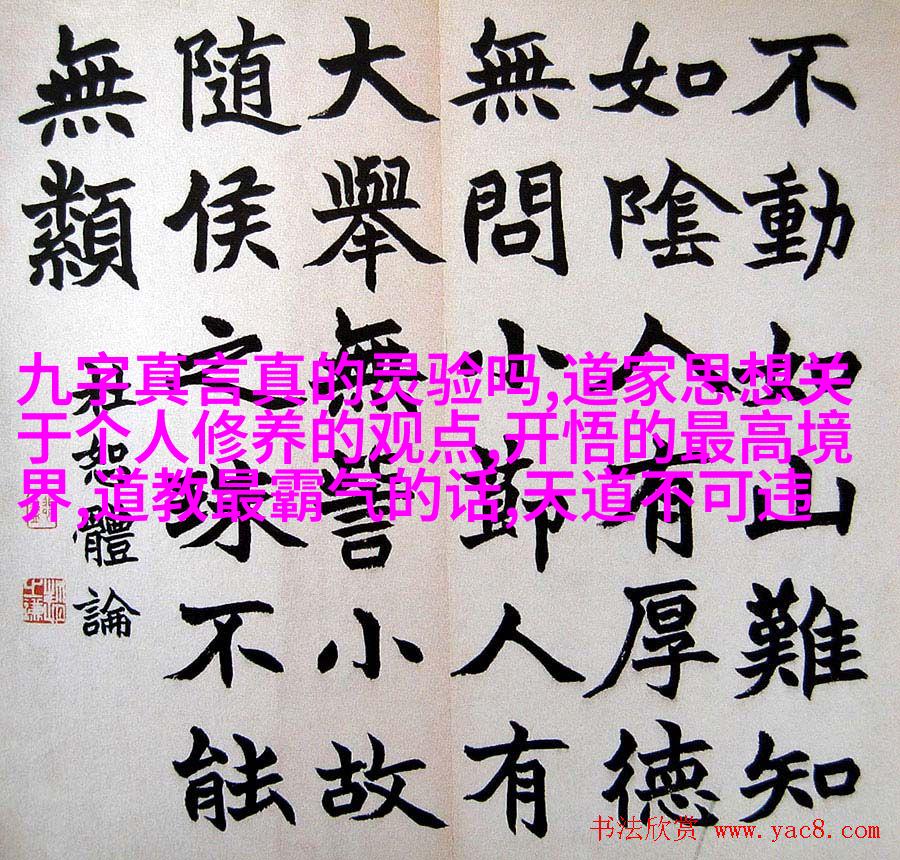

1. 自然之理

王弼认为,《庄子的自然之理是非常重要的一环。他相信宇宙间存在一种普遍而不可见的力量,这种力量使得一切事物都能自发地发生变化,但同时又保持着天地之间秩序井然。这种观点反映出他对于自然界尊重和顺应的一种态度。

2. 人生的虚伪

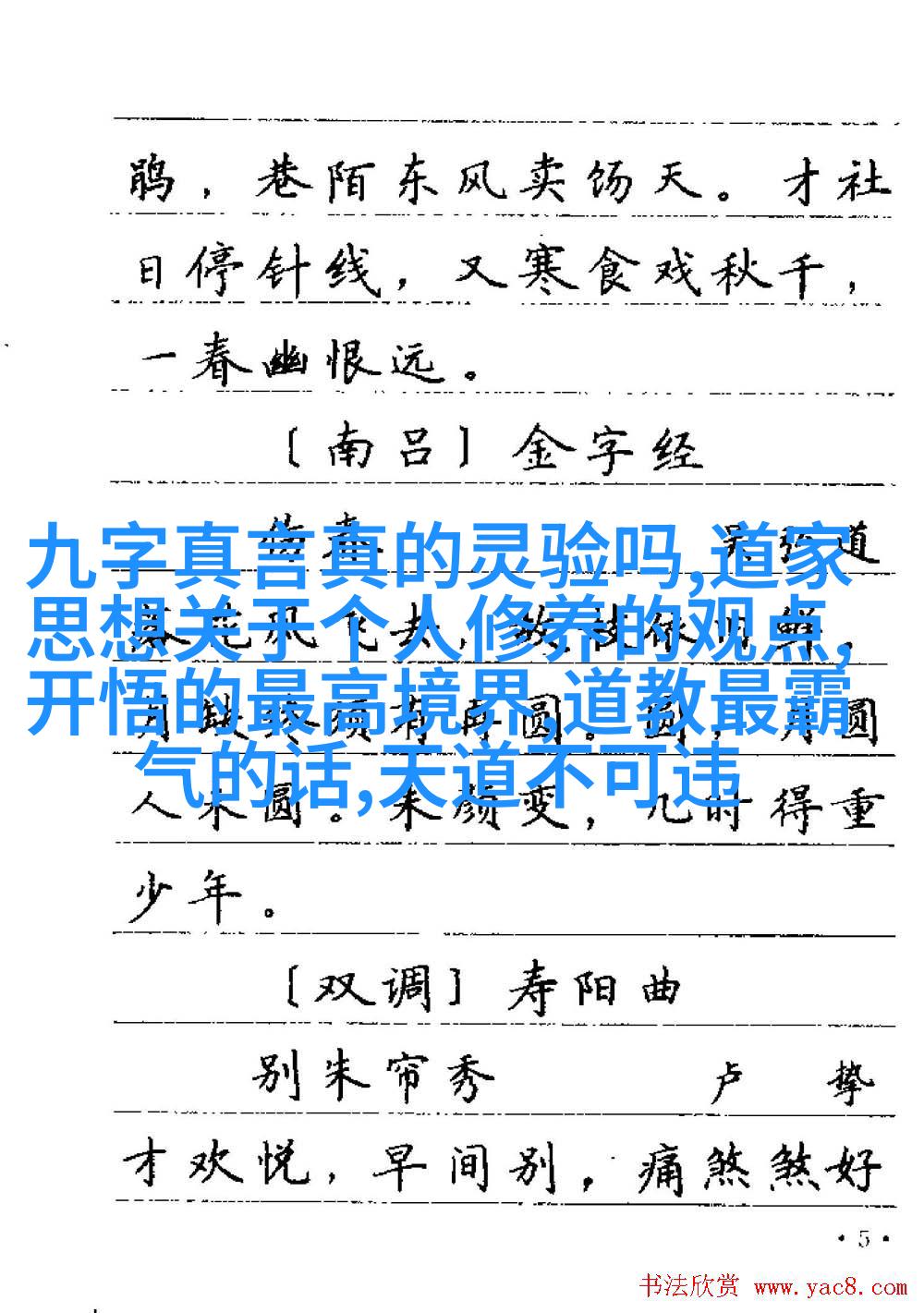

在他的看法里,《庄子》还批判了社会上的虚伪行为,以及人们为了名利而进行的苦难生活。他认为,只有摆脱外界干扰,才能真正认识到人生的真实意义,从而实现个人的内心自由。

3. 理想国度

最后,他还提出了一个关于建立理想国度的设想。在这样的国家中,每个人都能按照自己的意愿生活,没有束缚,也没有压迫。这一设想源于他对《莊子的“大同”说的理解,大同即指的是人类完全统一的一个社会状态,在这个状态下,每个人都能发挥最大的潜力,同时也能够享受到最大的幸福感。

王弼对后世文化发展的影响

虽然我们无法直接知道所有阅读过或被激励的人们所采取行动,但可以肯定的是:王弼对晚唐五代时期及以后数百年的文学艺术活动产生了显著影响。他的诗歌作品如:“风雨不改色,我心独自知。”、“我欲乘风马,将去此山彼水。”等充满了一种超脱尘世俗务,与自然融合的心境,这些情感与思考都是基于他对于老荆太白流浪诗人的崇拜,以及他对于孔孟之术不能解决现实问题的心怀疑惑,从而形成了一套新的价值观念和审美标准,为后来的文学运动提供了丰富资源。

总结来说,王辉不仅是一个才华横溢的人,也是一位深刻洞察时代精神的人。在他的诗歌创作中,可以看到很明显地流露出来的是一种超越时空局限的情感与思维,这正是由他深厚的地 道家的根基所决定。此外,由于接受过儒家教育,他结合儒家仁爱主义,与佛教般若智慧共同构成了自己独特的人生观念和艺术世界观,使得其成就具有前瞻性,有助于推动当时乃至未来几百年的文化发展趋势,为后人树立了一面旗帜,让更多人关注并学习古代文人的高尚情操,从而促进整个民族文化精神的大提升。而这一切,都离不开那份来自於早期伟大先贤——老子的无为,则治;以及卓尔不群卓越独立思考者的——张载、程颐等人的无私奉献,他们用生命来证明他们各自领域内独到的见识给予我们启迪,在中国历史长河中留下永恒的话语痕迹。但愿每个时代都会有人继承并发扬这份精髓,让我们的灵魂得到净化,让我们的生命得到升华,让我们的世界变得更加美好!