道法自然是中国古代哲学中的一种思想,它强调顺应天地自然的原则,不去强求或干预。这种思想不仅体现在哲学领域,还广泛影响了中国的文化、艺术和社会生活。

在《道德经》中,老子提出了“无为而治”的治国理念,这是一种极其深远的政治智慧。它意味着领导者应该顺应事物的发展规律,而不是通过强制性的措施来控制和改变它们。这一理念后来被儒家所批判,但也被认为是一种高级的政治手段。在秦汉之交,刘安著《淮南子》时,就已经将道家的思想与儒家的礼仪相结合,为后来的王朝提供了丰富多样的治国理论。

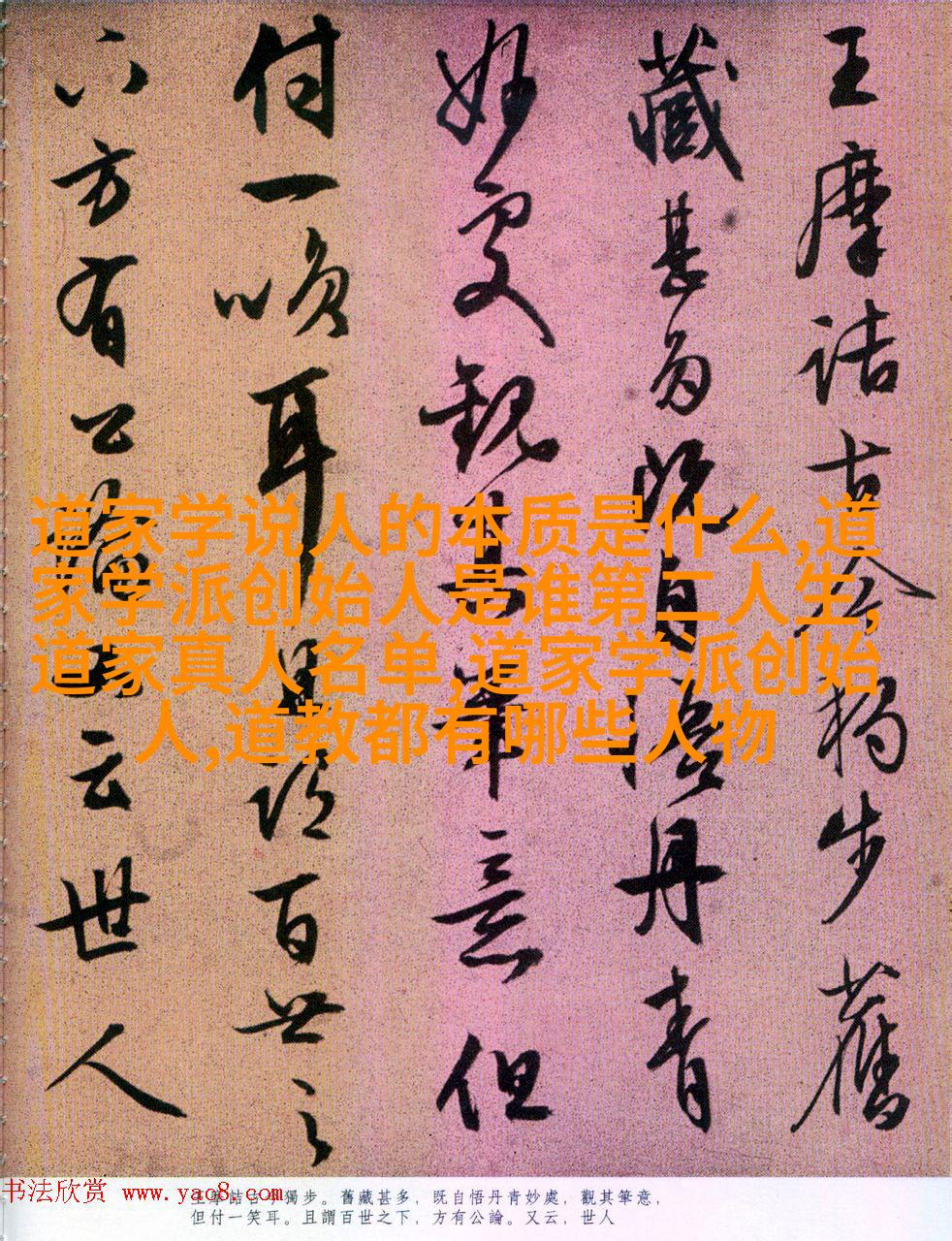

到了唐宋时期,以苏轼为代表的一批文学家,将道家的“无为”与佛教中的“无我”相结合,他们对待世事持一种淡泊明志、不羁自在的心态。苏轼说:“人生得意须尽欢莫使金樽空对月。”这句话表达了一种享受当下,不做过分追求的人生态度。

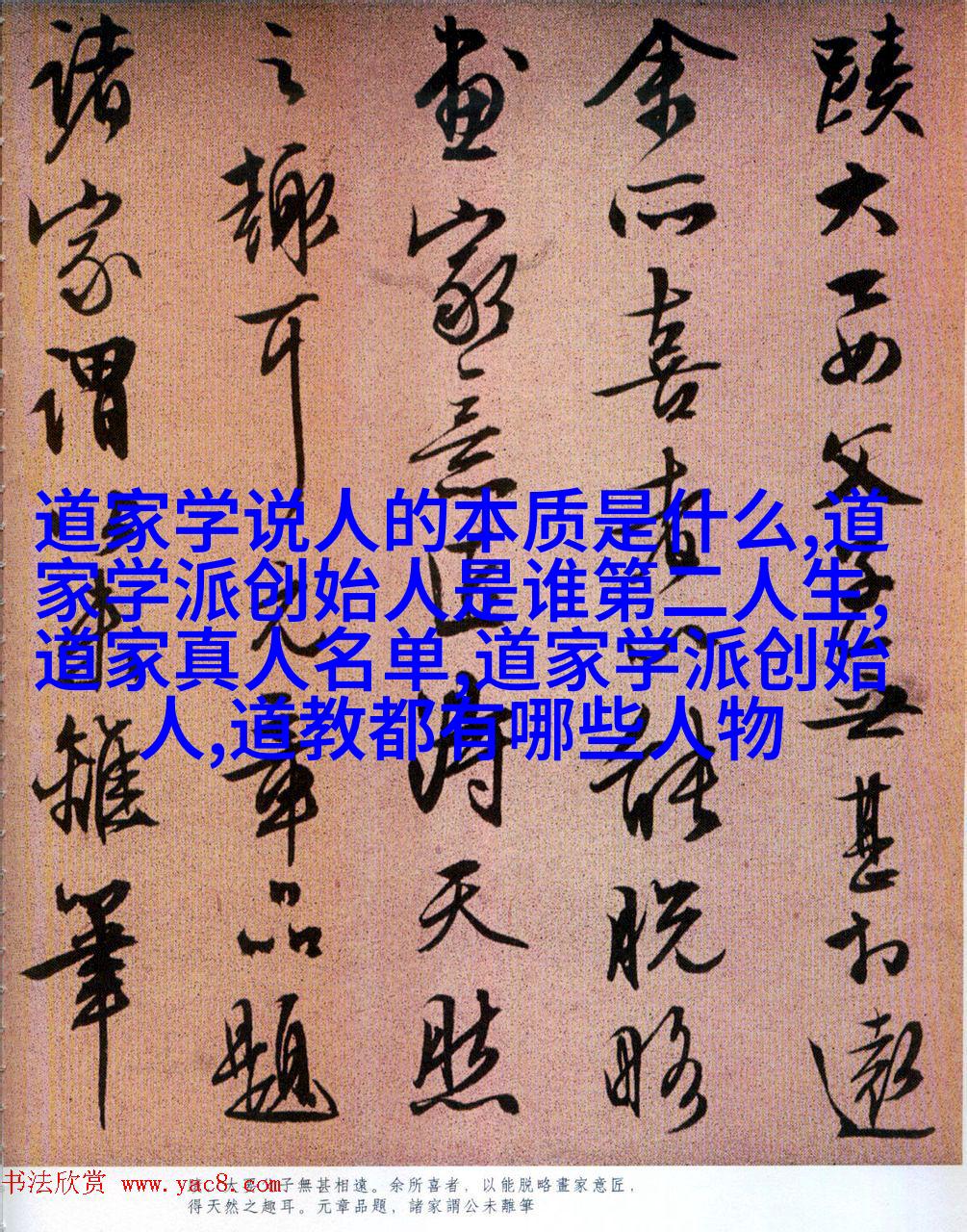

进入清末民初,这一思想开始受到西方现代化思潮的冲击。在这个过程中,一些知识分子试图将传统文化与西方现代化相融合。他们认为,虽然西方科学技术非常先进,但人类精神生活上的满足感却很缺乏,因此需要回归到中华民族悠久而深厚的情感世界里寻找答案。而这一过程,也促成了许多新兴文学运动,如新派戏曲、白话文等,对传统美术、书画等艺术形式也有所影响。

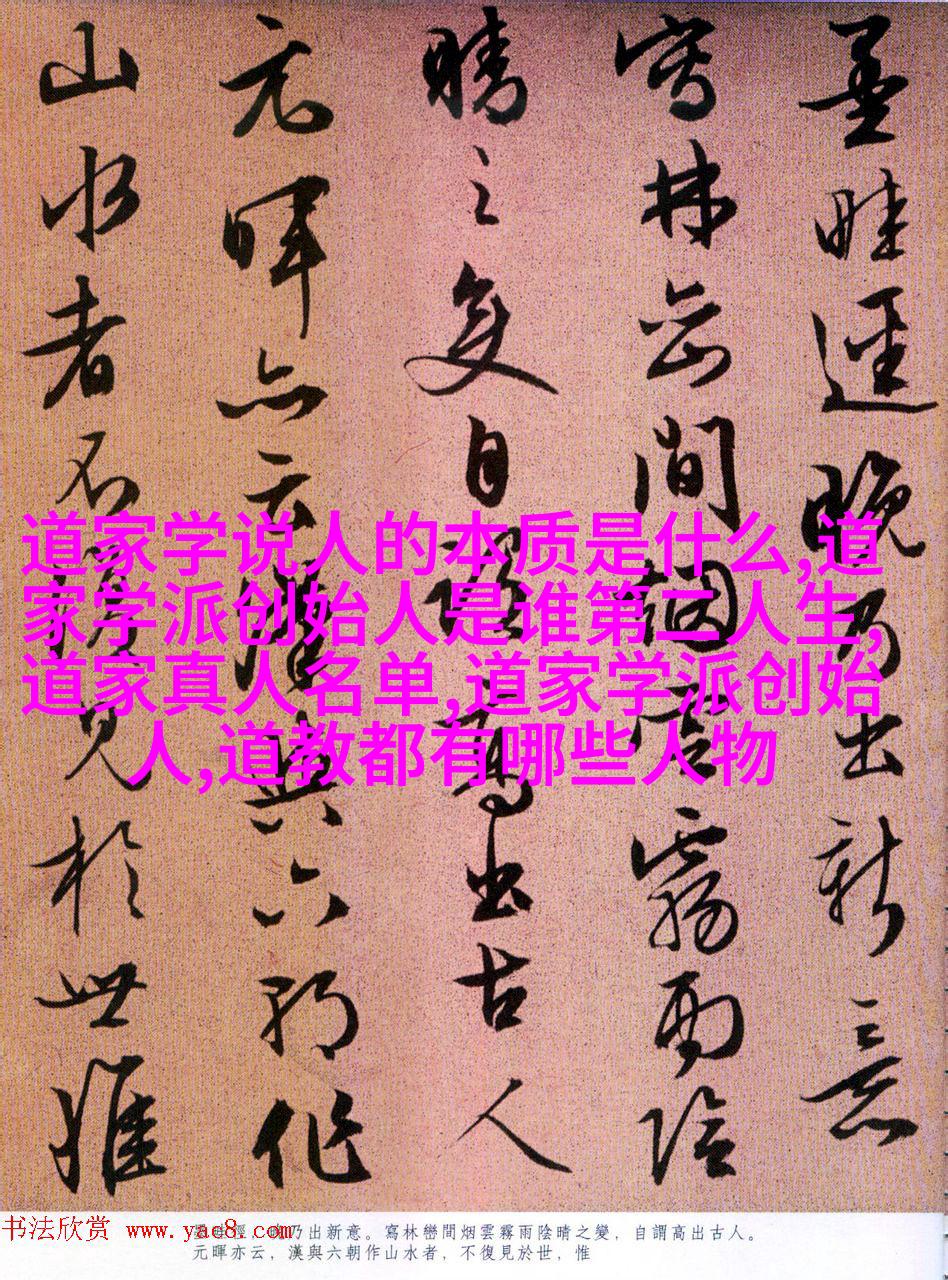

到了20世纪80年代以后,由于环境污染问题日益严重,一些绿色环保组织和个人开始重新关注并推崇“顺应自然”的理念。这一点可以看作是对古代道家哲学的一个新的理解,因为当今世界面临着环境破坏的问题,无数人开始意识到我们必须回到一个更加谨慎且尊重大自然的声音上来思考我们的行为和决策。

此外,“道法自然”还常常被用作一种生活方式指导人们如何处理复杂的人际关系或者解决个人的情感困扰。例如,在面对工作压力或家庭矛盾的时候,我们可以尝试以一种更平静的心态去接受这些现实,并寻找内心平静,从而找到解决问题的方法,而不是直接采取行动进行干预,这可能会导致更多的问题产生出来。

总之,从古至今,“道法自然”的概念一直伴随着中华文明发展,它既是一种哲学观点,也是一个价值观念,更是我们时代应当考虑的一个实际行动指南。在这个快速变化的大环境下,我们是否能真正理解并实践这一理念,是值得每个人深入思考的问题之一。