文中提到,1352年,一位少年在杭州妙智庵出家,法号“道衍”。他出生于医学世家的背景下,没有继承祖父和父亲的意愿,做一名郎中,也不愿在江南浓厚的商业氛围中行商座贾。自幼学习儒家经典,但对功名取仕无多大兴趣。

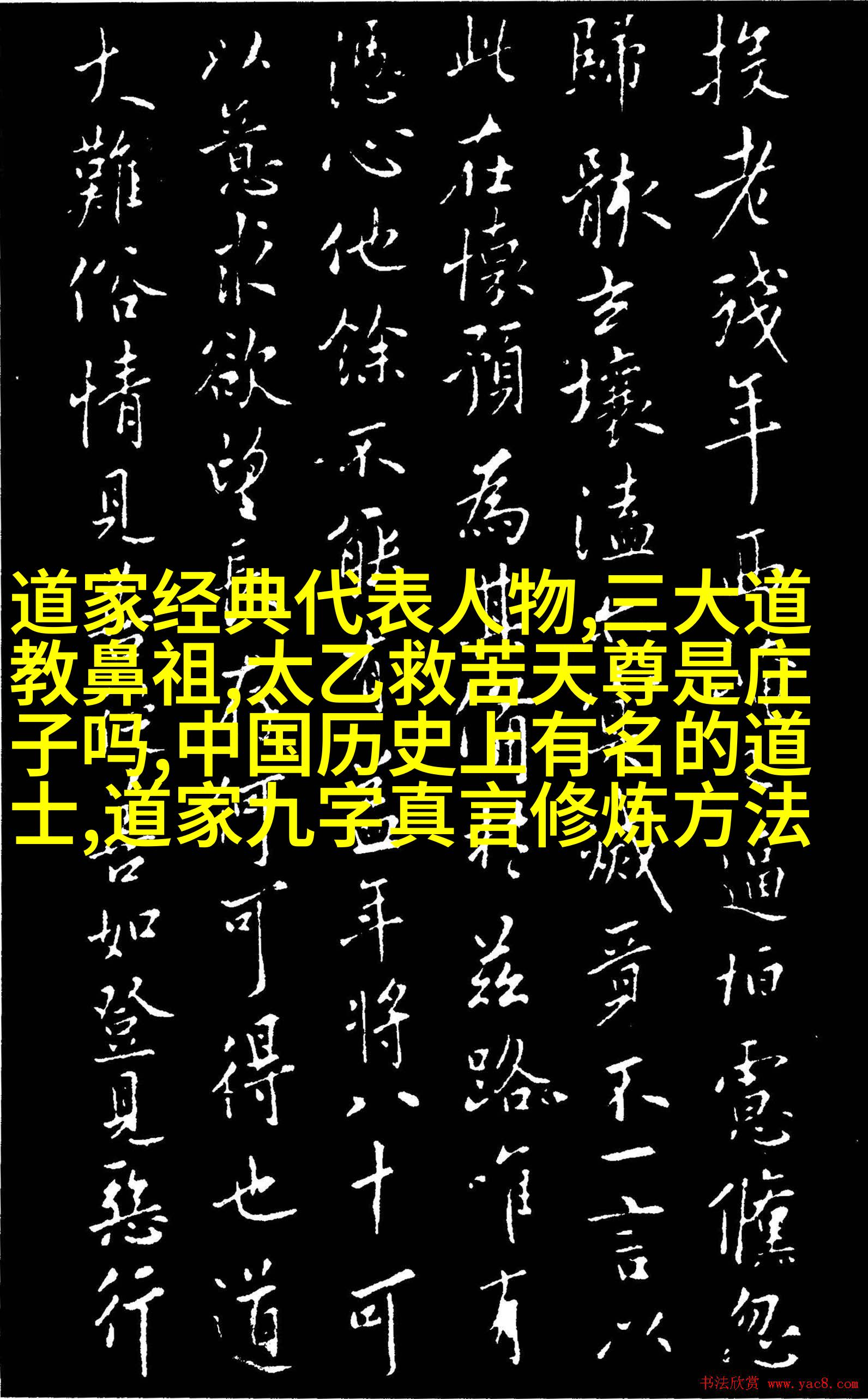

山色水色烟霞色,色色皆空;松声竹声钟磬声,声声自在。在王朝更迭的时代,寺庙的禅香也弥漫着战争的烟火。日复一日枯燥的诵经声,也会在新王朝登基的喧嚣中幽然而止。

1368年,明太祖朱元璋开始了洪武之治。此时,“道衍”开始以“出世”的眼光思考“入世”,重新思考并开始改变自己的道行。他面对历史尘埃落定的瞬间,如同木鱼敲击中的定音。

1370年,“道衍”巧遇著名相士袁珙,被袁珙称为三角眼、面似病虎的人物。这次偶遇成为了命运转折点之一。

1382年,当朱元璋结发夫人马皇后去世时,他要求各地藩王尽表孝心,并推荐了“道衍”。初见朱棣时,“道衍”语出惊人:“大王若带我到北京,我将送您一顶白帽子。”果然,不久后的几十年间,“道衍”成为朱棣君臣之间不可或缺的人物,他们共同主宰了大明王朝永乐舞台。

1402年,在一次宫廷斗争后,“燕王”朱棣成功夺取了天下,并改元永乐。在这之前,他曾被誉为第一功臣,并被恢复原姓姚和赐名广孝。与刘秉忠相似,他成为北京城设计师,以及《永乐大典》的编撰者,这部书籍是中国第一部全面的百科全书,对中国文化有着深远影响。

1420年,在争议纷飞的情况下,“燕王”决定迁都北京。这是一个充满挑战但又具有历史意义的大决策,因为这意味着要违背传统帝制,但也是为了确立新的帝国中心,以正视听。

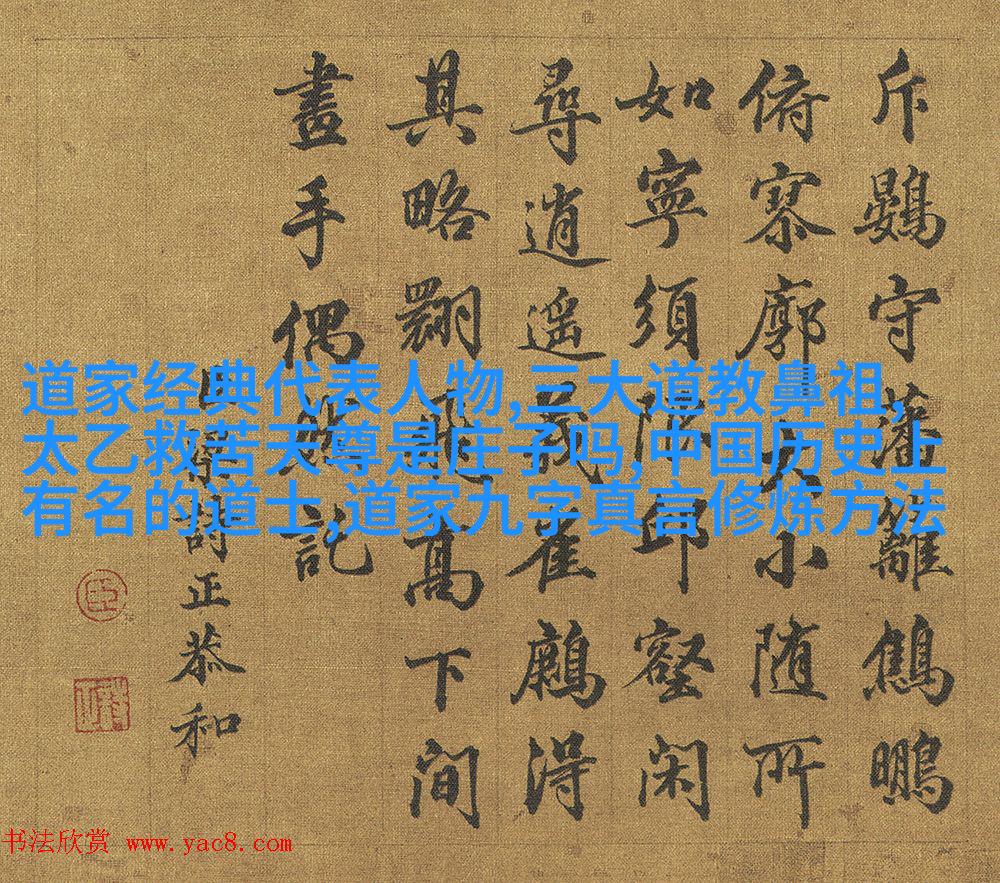

紫禁城作为京畿的一部分,其设计理念体现了阴阳五行构建的人伦格局,《黄帝宅经》记载:“夫宅者,是阴阳之枢纽、人伦之轨模。”明代北京城最能体现从人伦到天地之间阴阳奥秘,从外至内构成外坛庙——中城廓——内宅院三层天地阴阳格局:外圈层天日日月环绕,有先农坛社稷坛等祭祀空间,有万岁山金水河环抱宫殿形成山水相依负阴抱阳效果。

尽管如此,此举并不受到所有人的支持。当最初修建完毕的大殿因雷电而毁坏之后,大臣们再也不敢提出关于迁都的问题。但嘉靖皇帝登基后,将其改名为皇极殿、中极殿、建极殿,而清朝顺治皇帝又更名为太和殿、中和殿、保和殿,这些名称反映了进入汉族地区后的满族君主对于保持文武兼治平衡态度的心愿。此刻,我们可以看到,无论是古代还是现代,无论是动荡还是安宁,都有一种力量在默默推动着世界前进,那就是人类对于生活美好的追求以及对自然规律理解与尊重。在这样的背景下,我们今天还能从紫禁城那些悠久而神秘的地方感受到那份真正属于我们自己的文化底蕴吗?