一、战国时期的背景与政治格局

在中国历史上,战国时期是一个充满动荡和变革的时代。从公元前475年到221年,七个大国——齐、楚、燕、韩、赵、魏和秦之间竞相发展壮大,频繁发生战争,这段时间被后人称为“春秋战国”。这一时期,不仅是军事冲突频发,也是思想文化交流日益活跃。

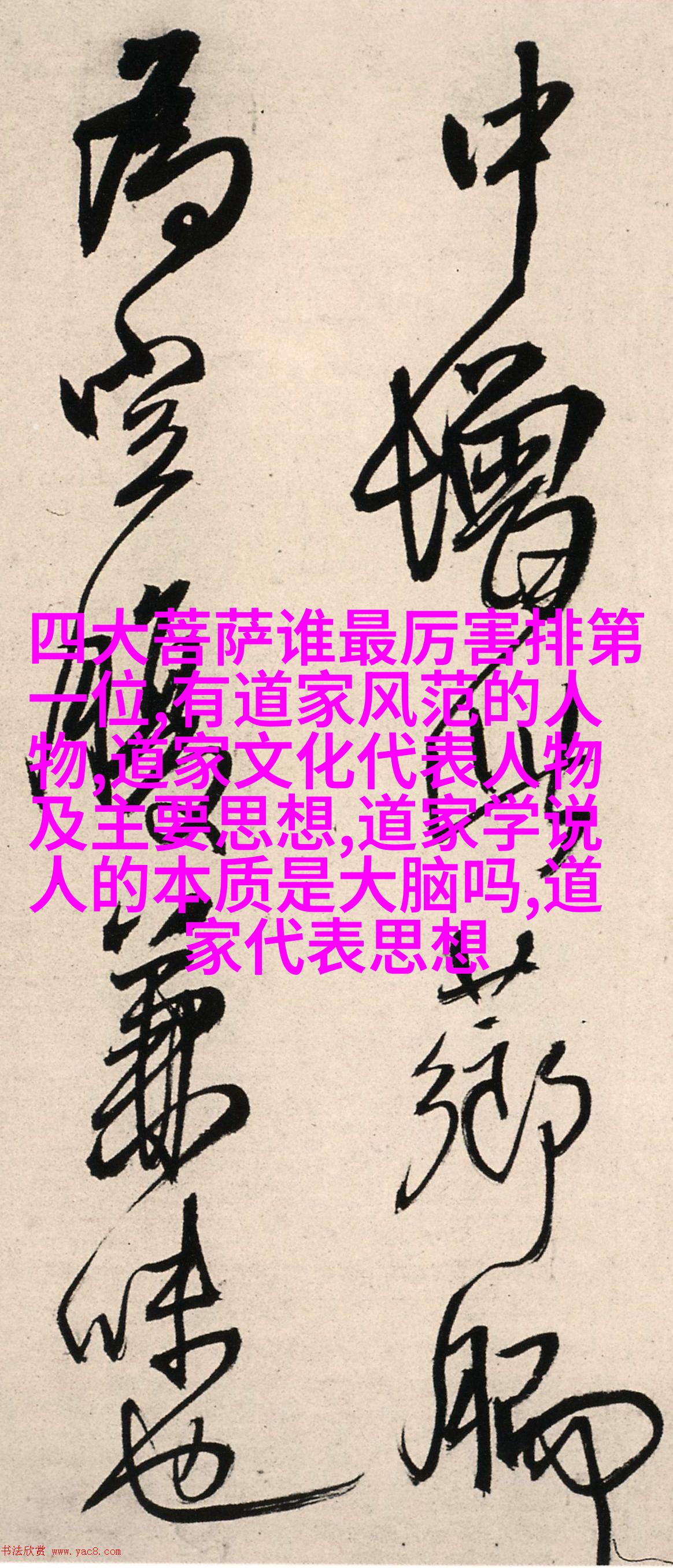

二、高门学派与道家的兴起

在这个风云变幻的时代背景下,一些哲学思想开始逐渐崭露头角。高门学派以其主张君子之道,对社会产生了一定的影响,而道家则因为其超脱尘世的一贯理念而得到了更多人的关注。

三、“无为而治”原则探讨

作为一种反对强调权力斗争和个人奋斗的哲学体系,道家提倡“无为而治”,即通过放松控制,以达到稳定社会秩序。这一理念对于当时内忧外患的情况显得尤为重要。例如,在《老子》中提出:“知止可以免于劳,有始有终,可以长久。”这种哲学观点鼓励人们追求自然状态下的平衡与谐和。

四、“修身养性”的实践者们

然而,与此同时,有些道家的理论也被用来指导国家治理。在一些小国家或诸侯国内部,由于规模较小且资源有限,他们往往无法像其他更大的国家那样进行大规模扩张,因此更加注重内部管理和民心所向。这就使得一些地方官员采用了修身养性的方式来培养自己的品德,同时也推广给百姓,从而增强了政府对于人民的情感联系。

五、“隐逸”的生活方式探究

除了政治上的应用之外,“隐逸”这一生活方式也成为了许多士人选择的一种逃避现实压力的手段。他们认为,只有先修身养性,然后才能顺应天地自然,不必过分介入纷扰的人间世界。而这正好契合了当时多数士人因不满朝廷环境或个人遭遇挫折而选择出走山林的实际情况。

六、道家的智慧在实际行动中的体现

虽然很多士人选择了隐居,但并非所有的人都因此放弃了参与国家事务。一部分士人利用自己深厚的儒术知识,以及独到的观察力,将自己深造的心得体会运用到政治策略中去,为各诸侯提供咨询服务,使自己的“隐逸”生活既保持着一定程度上的独立,又能够通过各种渠道影响甚至左右政局。此种情形,让我们看到了一个微妙但又非常重要的事实,那就是,即便是在最混乱的时候,大智慧也是能够改变一切的事情的一个关键因素之一。

七结论:战国末年的风暴背后,是一群持有不同信仰的人们努力寻找答案,他们并不总是抱着革命或者改造世界的手段,而是试图找到一种新的理解方法,用来处理复杂多变的地球问题。尽管这些思考并没有直接导致整个时代的大变化,但它们却让我们的历史更加丰富,更值得我们去研究,因为它揭示了一种关于人类行为及其目的的问题,它至今依然是个全球性的课题。