《道德经》作为中国哲学史上的一部重要著作,其深邃的思想和精妙的语言已经流传千年。然而,关于这部书籍的起源、作者及其编纂过程一直是学者们探讨的话题之一。在这篇文章中,我们将一探究竟,看看《道德经》原文背后隐藏着怎样的故事,以及它是如何通过朗读而得以传承至今。

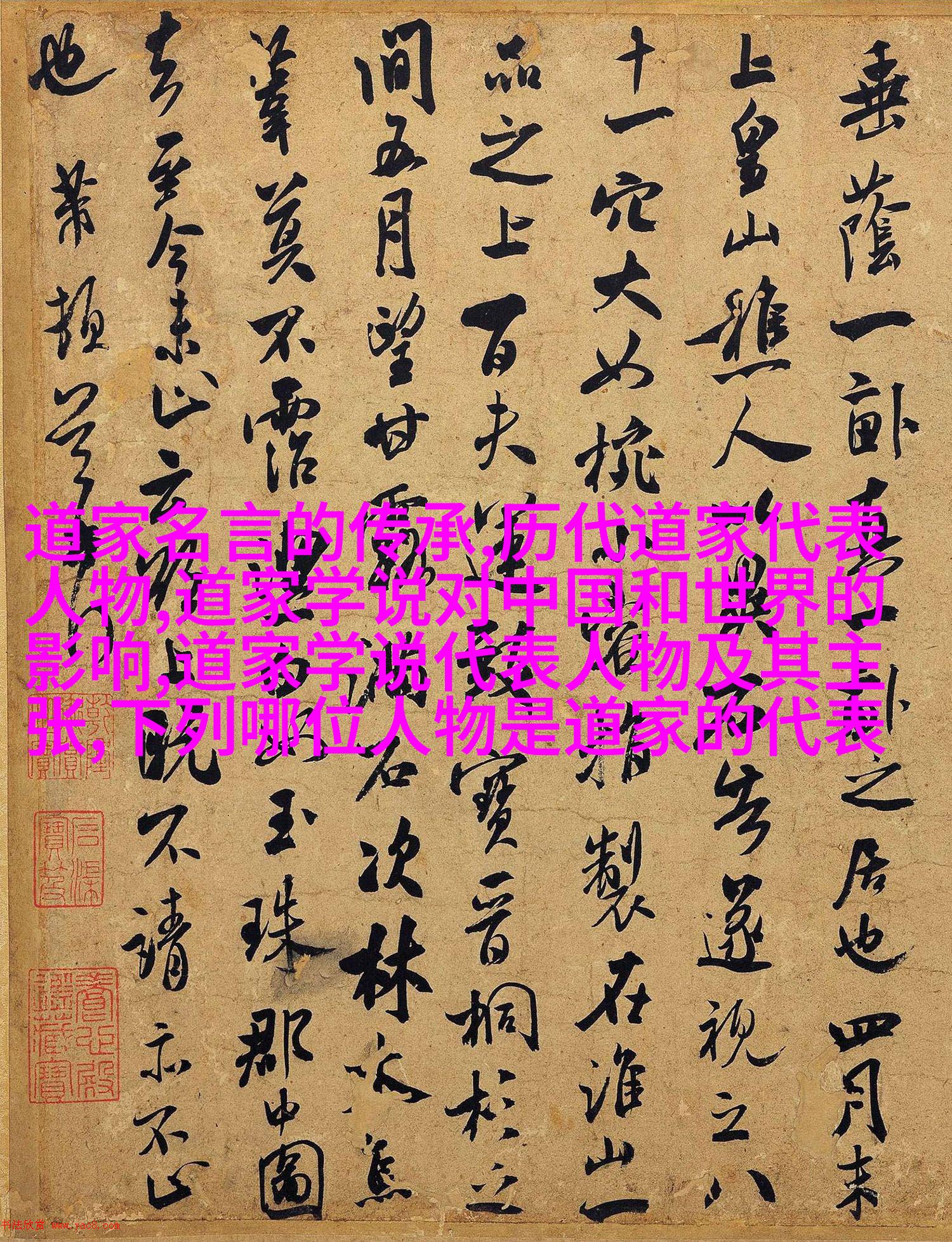

编纂与流传

首先,我们要了解的是,《道德经》并非由一个单一的人物所创作,而是多次被不同的人类智慧所补充和完善。老子的确是一个哲学家,他在公元前5世纪左右活跃于战国时期,但他留下的文字并不全都是我们现在看到的这些。随着时间的推移,这本书被后来的儒家、道家等各派门派不断地进行了整理、注释和阐释,最终形成了今天我们所见到的版本。

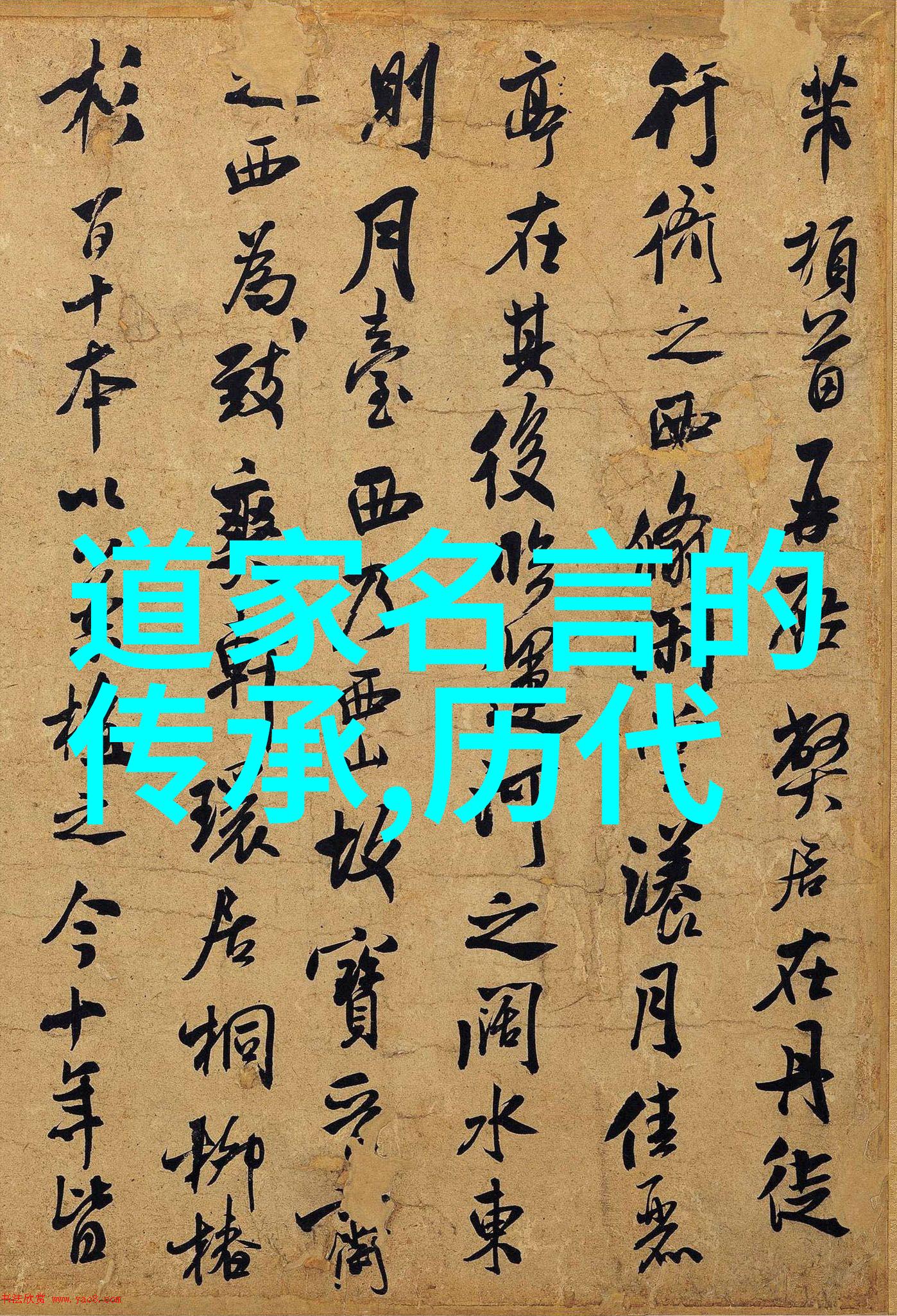

原文与意境

那么,什么是《道德经》的“原文”呢?从字面意义上来说,它指的是最早的一版或最接近原始状态的手稿。但实际上,由于古代文献保存极其不易,大多数现存的版本都经过了一定的修改和增删,所以说哪个版本更接近“原文”也是有争议的。不过,无论何种版本,只要能够反映出老子的基本思想,那么它们就可以被视为“原文”的一种体现。

在阅读《道德经》的同时,聆听它的声音,也是一种不同的体验。这本书中的每一个字,每一个句子,都蕴含着丰富的情感与哲理。当你用心去聆听其中包含的情感,当你的声音轻轻地唱出每一个字,那么这个过程就会变得更加神圣。而这种通过声音来表达文字内涵的方式,就叫做朗读。

朗读之美

在现代社会里,对于古典文学作品如同对待音乐一样,有许多人选择用自己的声音去演绎它们,让这些古老而又永恒的话语得到新的生命。此外,还有一些人会通过各种形式,如诗歌朗诵比赛等活动,将其展示给公众,以此来普及这些文化遗产。这样的行为,不仅能够让更多的人接触到这些珍贵的文化资源,而且还能让人们更深入地理解那些时代人物的心路历程。

文化价值

无论是在理论研究还是实践应用方面,《道德经》都具有极高的地位。在理论研究中,它为我们提供了思考问题的一个新维度;在实践应用中,它则指导人们如何平衡个人欲望与社会责任,从而达到真正的心灵自由。在当今世界,这部作品仍然具有强大的吸引力,因为它提出了对于生活本质的问题,并且提供了一种超越物质追求,追求内心平静与自然调节生活节奏的手段。

总结:

从编纂到流传,再到今天我们的阅读和朗读,整个过程都充满了智慧与情感。《道德经》的每一次翻阅,每一次讲述,都像是回溯时间,用一种特殊的情感方式连接过去、中间以及未来。而正因为如此,这部作品才得以跨越千年的考验,在人类精神领域占据不可动摇的地位。