在古代哲学中,“修身”是一个非常重要的概念,尤其是在儒家、道家和法家的思想体系中,它们都有着自己独特的理解和实践方法。今天,我们将探讨“修身”的真正含义,以及它与我们现代生活中的意义。

首先,让我们来看看儒家的观点。在《论语》中,孔子说:“己所不欲,勿施于人。”这句话表达了一个简单而深刻的道理:每个人都应该反思自己的内心世界,不要对他人做自己不愿意别人做的事情。这意味着我们应该从内到外地去改变自己,以达到一个更高层次的人格境界。

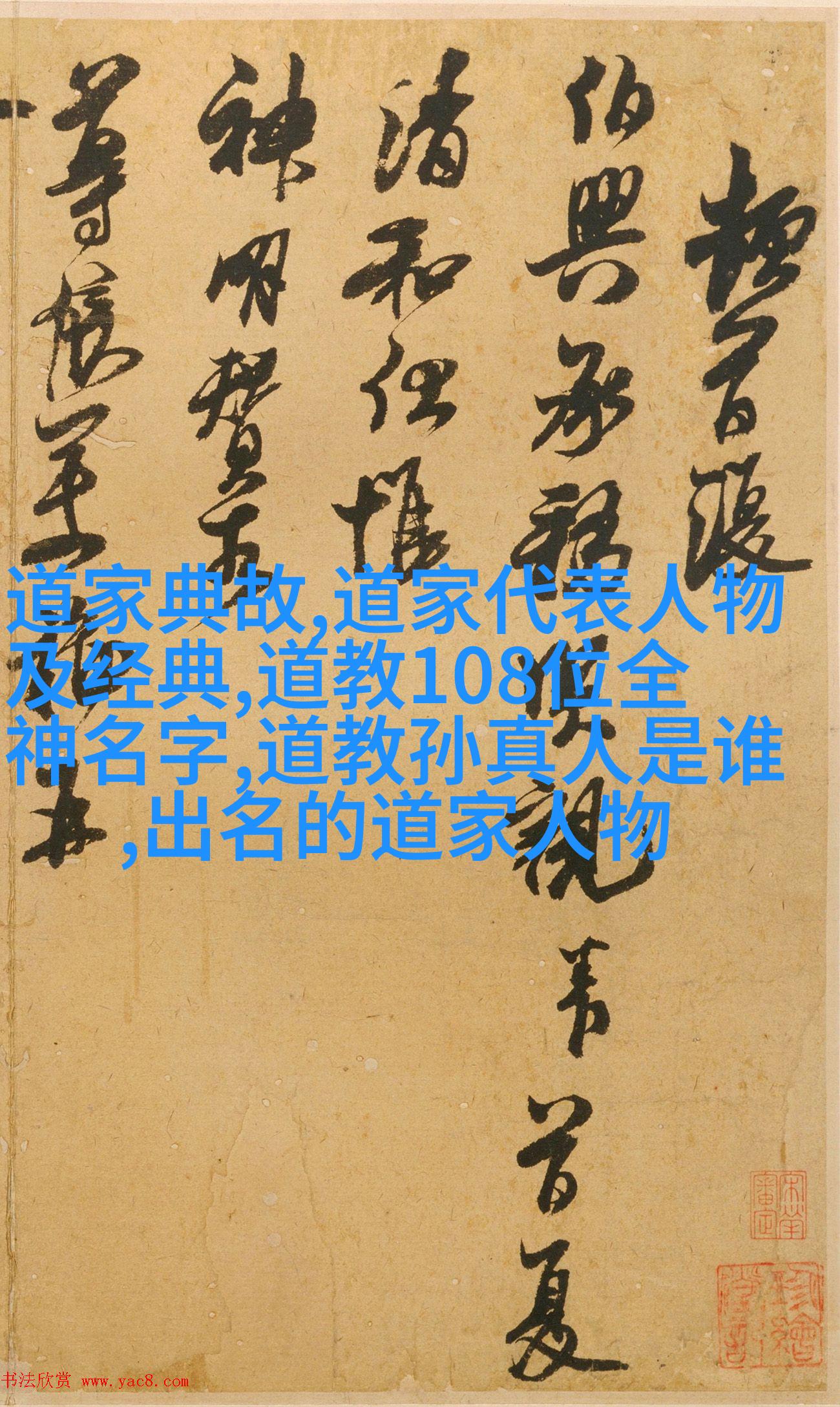

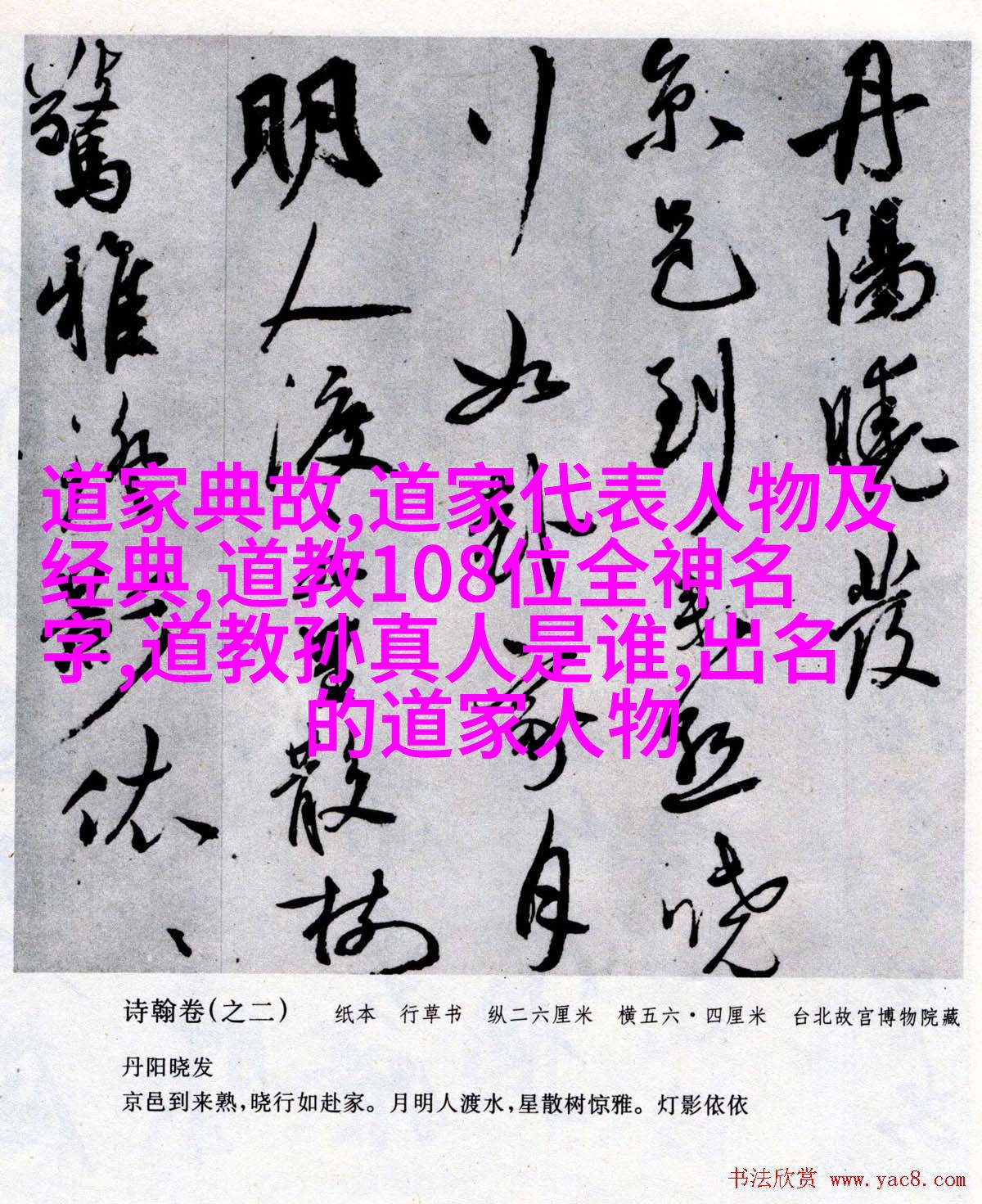

接下来,我们来看一下道家的观点。在《庄子》的记载中,有这样一句话:“知天命者,无所忧;知性命者,无所惧。”这里的“天命”指的是自然规律,“性命”指的是人的本质。这个名言告诉我们,要了解并顺应自然规律,同时也要了解并发挥人的本质,这样就能无忧无虑,因为我们的行为是合乎自然和符合自身本性的。

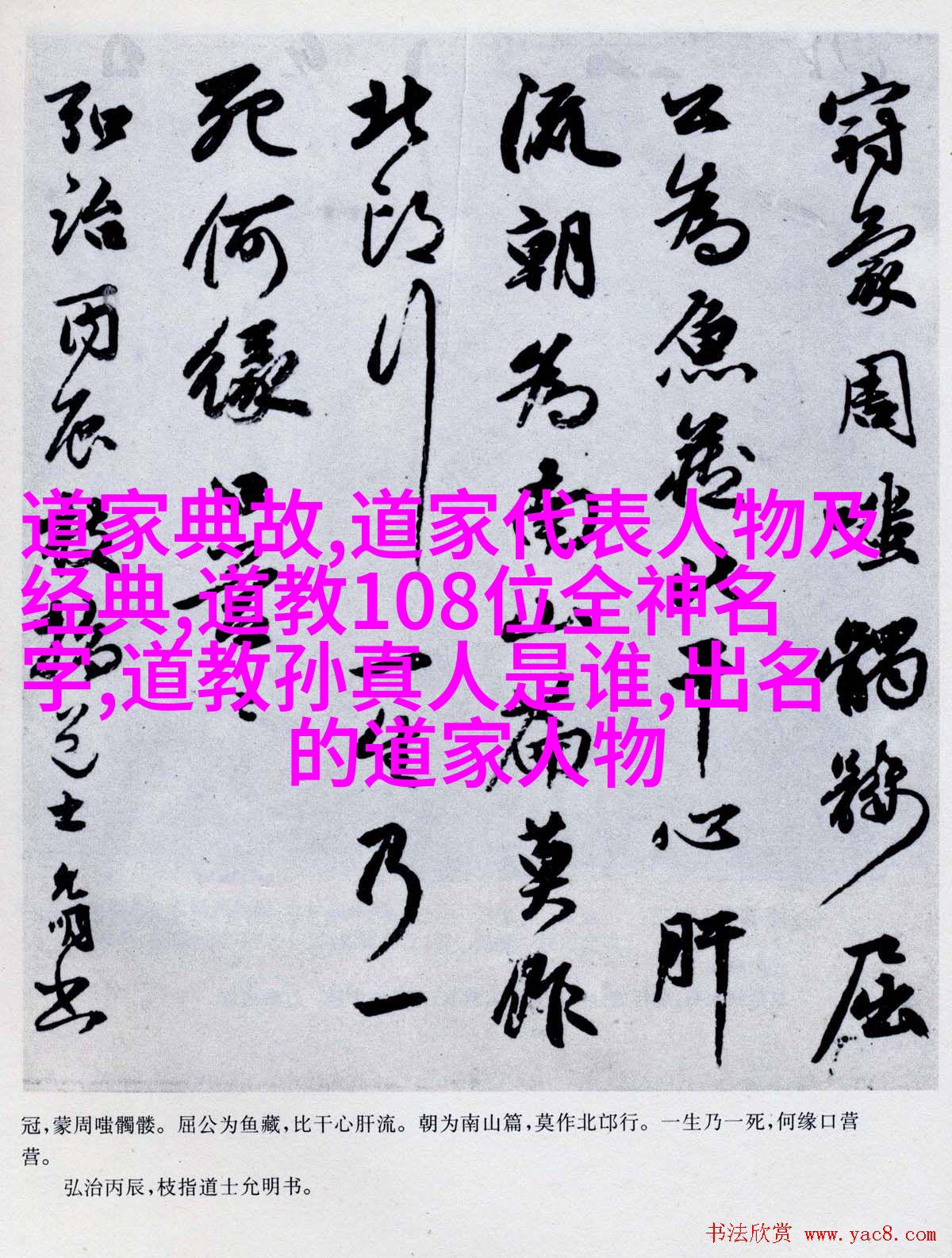

再来说说法家的思想。孟子的弟子荀况曾经提出了“为政以德”的理论,他认为君主应当以仁爱之心治国。这体现了一种高尚的人格标准,即领导者应当以自己的品德去影响人民,而不是依靠权力或利益去控制他们。这样的领导方式能够培养出一个贤明、公正、诚实守信的人民群体,从而实现社会秩序与稳定。

回到"什么是真正的修身?"的问题上,可以看出,无论是儒家还是道家,他们都强调了个人的内在转变,并且这种转变必须基于对自我认识以及对周围世界认同的一种深刻理解。而对于法家来说,则更多侧重于如何通过制度和法律来规范人们的行为,从而维护社会秩序。

总结起来,修身是一种不断提升自我能力、完善自我品质的手段,它要求个体从根本上改变自己的想法、行为,以达到一种超越物质欲望与情感冲动,对于高尚目标保持坚定的追求状态。在现代社会里,这样的精神追求显得尤为重要,因为它可以帮助人们建立起更加坚固的心灵防线,不被外界干扰,更好地适应变化多端的地球环境,以及建设更加公正和谐的社会关系网络。

因此,当我们谈及"修身"时,我们不仅要考虑到如何调整我们的日常习惯,比如吃饭睡觉工作游玩等,还需要关注如何提高自己的道德素养,比如诚实守信、尊敬他人等。此外,我们还需思考如何使我们的价值观念更加接近真理,如通过学习哲学知识或者参加文化活动等方式来丰富自己的精神生活,使之变得更有深度和广度。

最后,在探索这一问题时,我不能忽略提及的一个关键点,那就是:关于“道”的名言名句在当今世界仍然具有现实意义吗?答案是否定的,只有当这些名言能够引导人们进行实际行动,并且带给人类进步的时候,它们才真的具备现实意义。不只是停留在口头上的赞美,更需要用实际行动去证明它们值得被传承下去。