天地和合:探究古代道家婚姻仪式的哲学内涵

在中国传统文化中,婚姻不仅仅是两个人之间的结合,更是一种社会关系的建立。道家思想对婚姻有着独特的理解和实践,这种理解体现在“道家婚书”上。"道家婚书"通常指的是以道家的哲学为基础,反映了夫妻间相互尊重、合作共生理念的文献或文本。

从历史上看,早期的人类社会通过各种形式来确立伴侣关系,而这些形式往往与当时的宗教信仰和社会结构紧密相连。在中国,随着儒家、佛教和道家的兴起,每一种宗教都对婚姻观念产生了影响。而其中最为人熟知的是儒家的严格礼仪要求以及佛教中的戒律限制,但关于如何理解这种结合以及如何在日常生活中维持这一结合,却更少有人讨论。

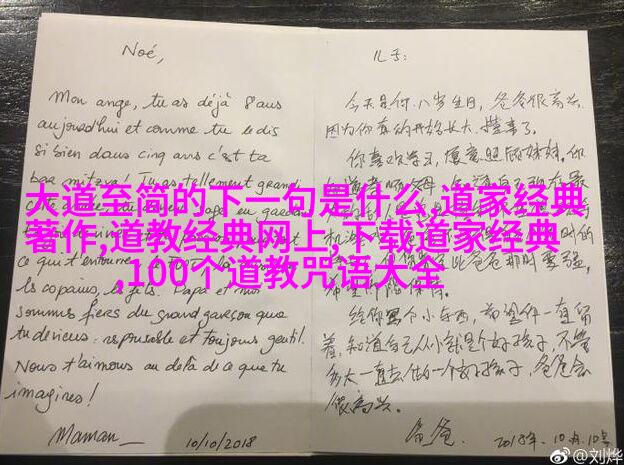

对于道家而言,它倡导自然无为、顺应自然之法。这一哲学理念被应用于家庭乃至整个社会,对于男女结成伴侣也有一套独特的心得体会。一个典型的情形是,当时的一些士大夫,他们接受了某些地方上的习俗,如交换简短文本作为证据,以证明他们之间已达成了同意共同生活下去的事实。这类文本,被后人称作“道家婚书”。

例如,在明朝的一位名叫张瑞芳的地主,他写了一份这样的“ 道家婚书”,这份文件简洁明快,不像其他时代所见到的那些繁复冗长的大型合同。他将自己的愿望表达得非常直接:“我与你同心协力,以夫妻之名,我愿意承担所有责任,无论是在丰收还是荒年,我都会尽我最大努力。你若能成为我的好妻子,我们一起度过余生的美好时光。”

这样的简单承诺,与现代人们追求自由选择伴侣但又难以定义其责任分配方式形成鲜明对比。在那个年代,“ 道家婚书”不仅仅是一个法律文件,更是一种精神契约,它象征着男女双方共同面对未来,并基于相互尊重与信任来构建家庭关系。

然而,这并不意味着每个人的情况都是这样完美无瑕。在实际操作中,有很多案例显示出现实生活中的复杂性,比如一些地区可能会因为土地问题或者家族联姻等因素导致冲突。但即便如此,“ 道家婚书”仍然代表了一种超越物质利益和权力斗争,是一种基于纯粹情感联系所建立起来的人际关系。

总之,“ 道家婚书”的存在让我们看到,在不同时间背景下人类对于爱情、亲情甚至友情认知的多样性,同时也提醒我们,即使在今天,也应该寻找一种更加真诚、平等且能够适应不断变化世界的情况下的相处方式。这不仅关乎个人的幸福,也关乎整个社会文化层面的发展。