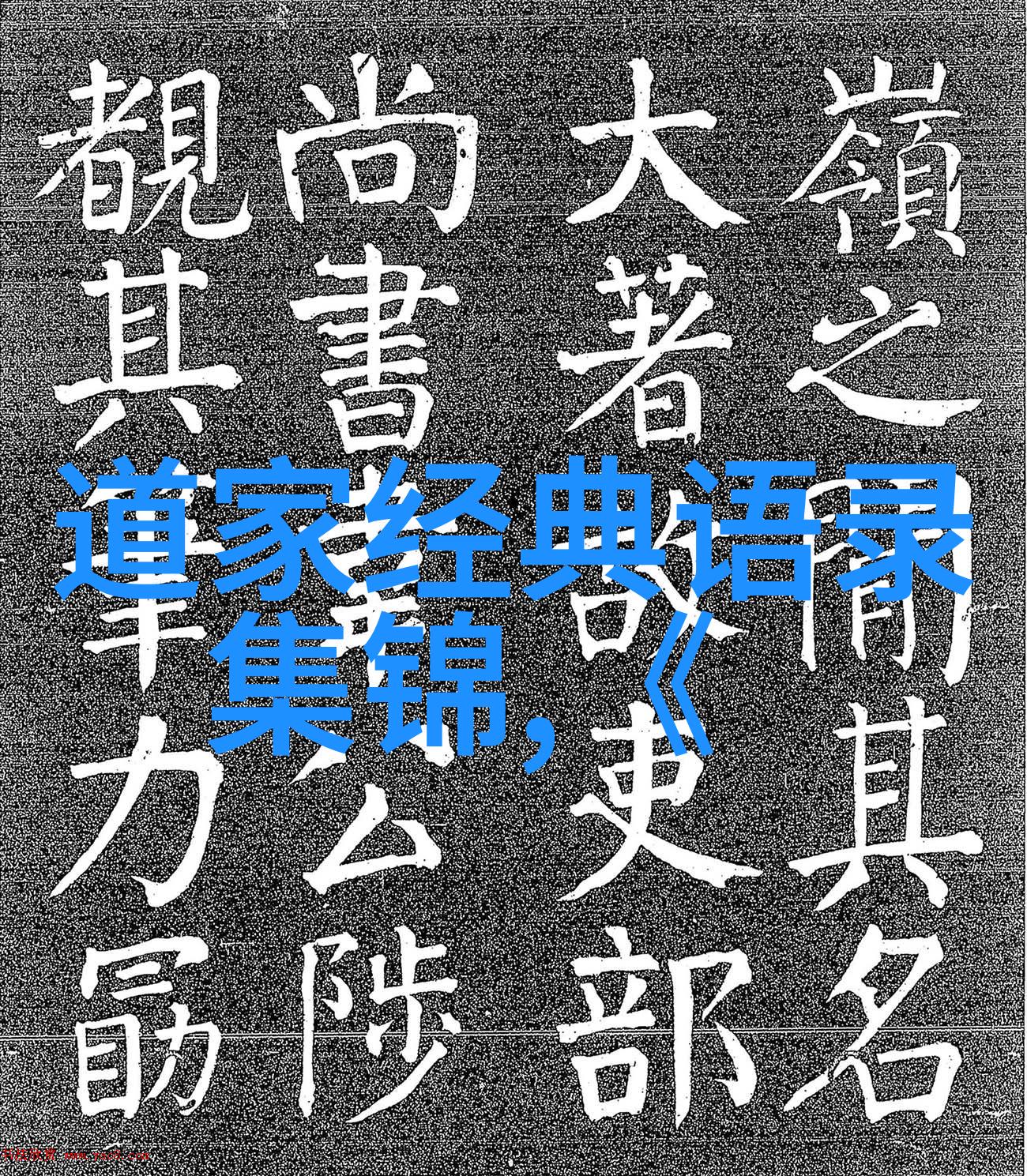

在中国传统文化中,书法被视为一种高雅的艺术形式,它不仅是对语言文字的一种美化,更是一种精神内涵的体现。然而,在漫长的人类历史长河中,一些作品却因其独特而又超凡脱俗的风格,被世人所忽略,甚至被认为是不堪入目的书法。

首先,我们必须承认,不同的人可能有不同的审美观念和欣赏标准。在古代中国,这种情况尤为明显。不同朝代、不同地区的人们对于书法艺术有着各自独特的情感寄托和文化背景,因此,他们对于“好不好”的判断往往存在很大差异。

其次,不堪入目的书法并不意味着它没有价值或无法欣赏。反而,它可能蕴含着某些特殊意义,或许是在当时社会中的某个特定情境下创作,而后来由于时代变迁、审美趋势转变等原因,被人们遗忘了。例如,一些民间草写作品虽然笔力粗犷,但蕴含着深厚的情感和浓郁的地方特色,也值得我们去细细品味。

再者,有一些作品之所以被认为是不堪入目,是因为它们破坏了传统规范中的某些规则,比如字形扭曲、结构失衡等。但是,从另一个角度看,这也可以作为一种创新尝试,即使在当时社会中受到了争议,但这也推动了文艺界向前发展,为后来的书家开辟了一条新的道路。

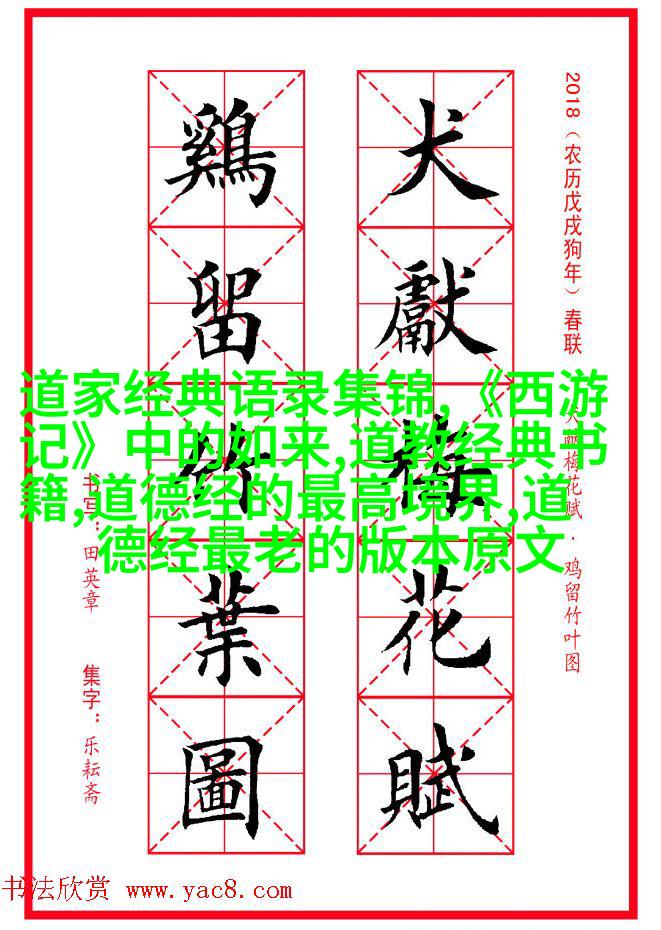

此外,随着现代社会对传统文化态度的重估,以及数字技术对创作方式带来的影响,对于“不堪入目的”这个概念也有新的解读。一方面,现代人的生活节奏快捷,他们更倾向于欣赏简洁直接的手写体;另一方面,数字媒体手段让更多人能够接触到各种类型的手写样式,使得传统审美标准逐渐松动。

最后,我们不能忽略的是,无论是经典还是非主流,都应以开放的心态去接受和理解。这需要我们不断地学习、思考,并将个人情感与事物相结合,以更加全面的角度去评判那些曾被冷落但实则富有魅力的“不堪入目的”书法作品。此举不仅能丰富我们的文化底蕴,还能促进广大人群之间关于艺术价值观的交流与互鉴,最终形成更加多元化和包容性的文艺氛围。