李耳,字聃,是战国时期的哲学家,被后人尊称为老子。老子的思想以道家哲学为核心,强调顺应自然之道,即“无为而治”,反对权力和物质的扩张。他在《道德经》中提出了许多著名的观点,如“天地不仁,以万物为刍狗”、“知者不言,言者不知”的哲理。

王弼(约160年-约250年),东汉末年至魏初时期的文学家、思想家,以其对古代经典尤其是《庄子》的注释著称。他的注释深刻揭示了《庄子》中的哲理内涵,对后世影响极大。

一、李耳:道家的缔造者

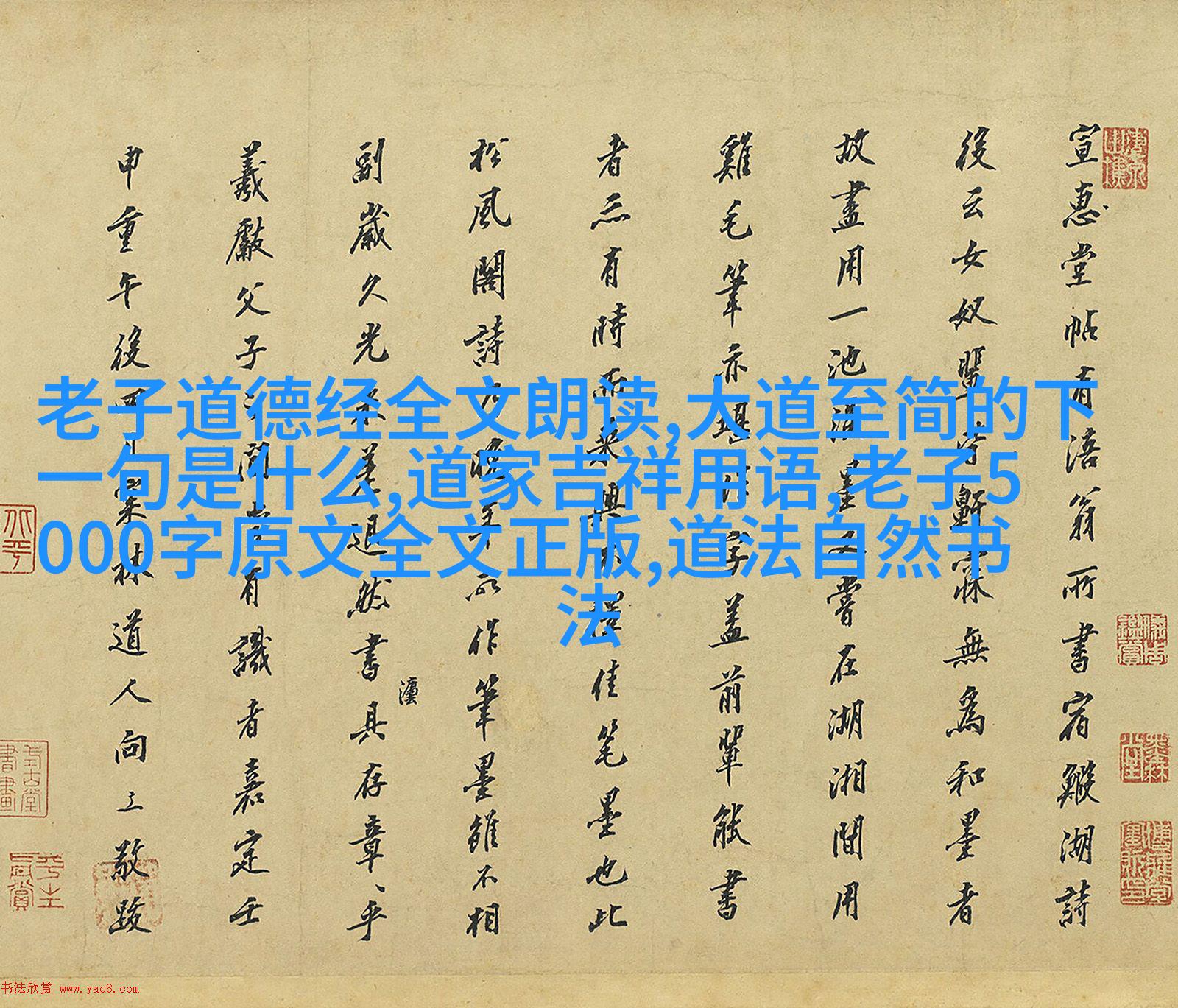

作为道家的创始人之一,老子的思想深刻影响了中国历史上的政治理论和文化精神。他的代表作《道德经》,通过寓意性的语言表达了一种超越于人类社会界限之外的宇宙观念。在这部作品中,他提出了关于“无形无象”的宇宙本原——即“道”,并且认为这种本原是万物生成变化的根本原因。

二、王弼:解读与发展

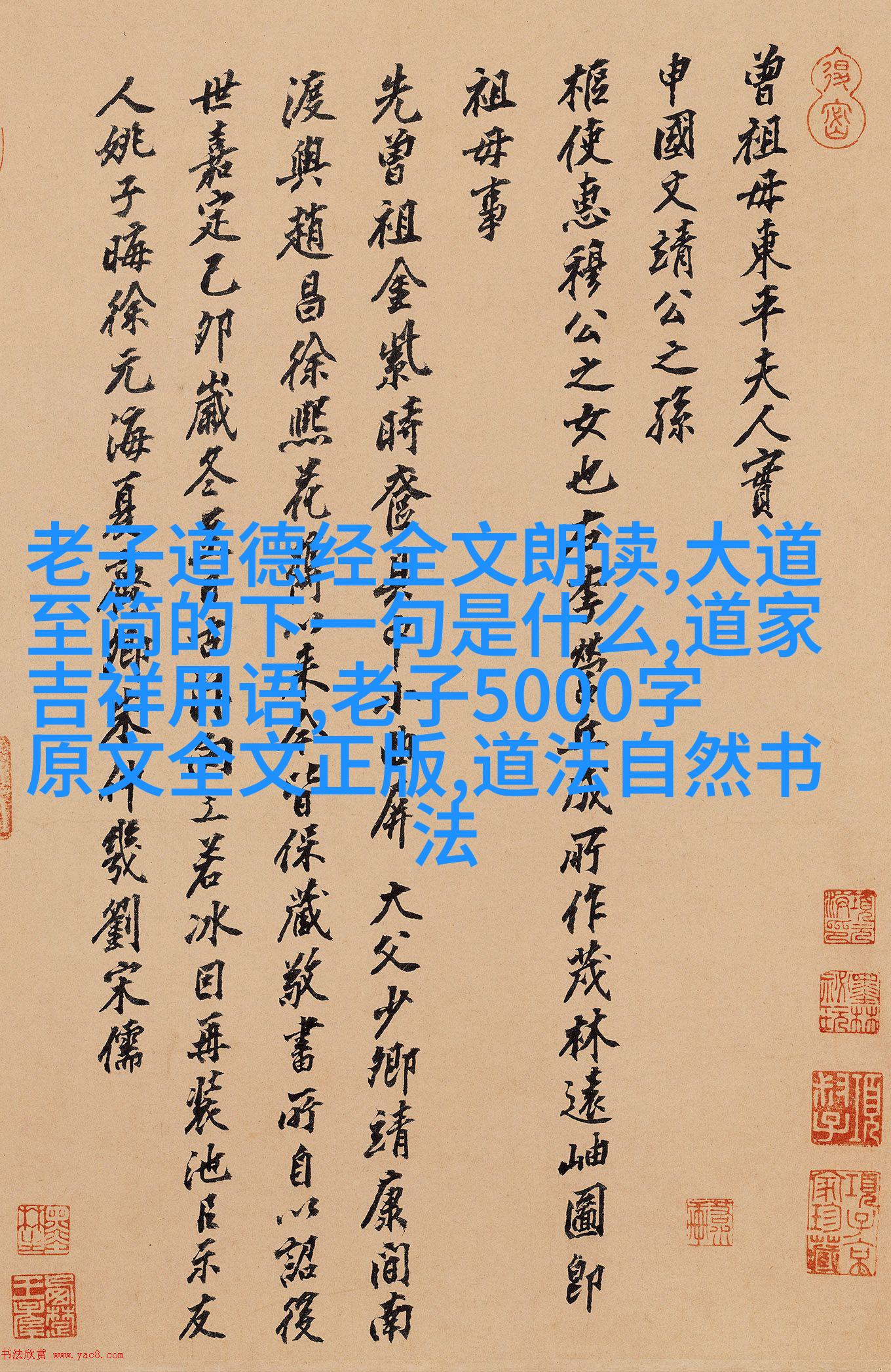

王弼在注释过程中,不仅凭借自己独到的见解,还结合其他儒学和墨学等流派,将自己的理解融入其中,使得原本复杂多变的《庄子》内容更加清晰易懂。这也体现了他对于不同思想体系之间相互学习与交流的一种开放态度。

三、《庄子》的智慧

在王弼看来,《庄子》是一部集诗歌、散文、小品等多种文学形式于一体的大作,它不仅仅是一部传统意义上的哲学书籍,更是一部具有丰富想象力的文学作品。在他的注释中,我们可以看到他如何运用自己的理解将这些故事转化成深邃的话语,如对于“逍遥游”这一章节,他认为这是一个探讨个人自由精神和追求自我实现的人生态度。

四、《庄子》的生活态度

另外,《庄子》中的很多故事都围绕着一种生活方式展开,这种生活方式强调个人的内心世界,与外界事务保持距离。这一点在现代社会依然有很高的参考价值,因为它提醒我们,在快节奏、高压力的环境下,也要有时间去思考自我,以及寻找内心平静之路。

五、结论

总结来说,李耳和王弼都是中国古代文化史上不可或缺的人物,他们各自对 道家的贡献是不同时代背景下的重要表现。在今天,当我们想要了解更多关于这两位人物以及他们所代表的是什么时,可以从他们对于《道德经》及 《庄子的评论开始,这些评论能够帮助我们更好地理解这些古籍背后的智慧,并找到它们与当今社会的问题之间可能存在的一些共通点。