道教之源:老子与自然的对话

在中国悠久的历史长河中,道教作为一股深厚而广泛影响力的文化力量,不仅影响了中国的宗教信仰,还渗透到了哲学、文学、艺术乃至日常生活各个方面。那么,道教是谁创立的呢?这个问题似乎简单,却又充满了复杂和神秘。

老子的智慧

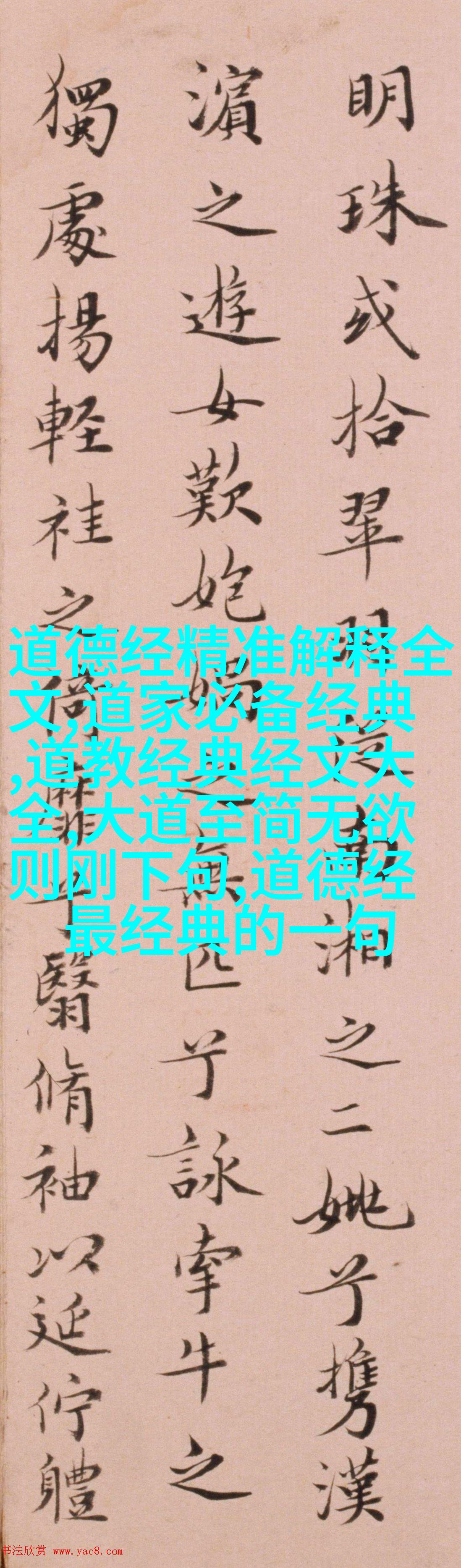

要解开这层迷雾,我们需要回溯到道教最早期的人物——老子。他被认为是《道德经》的作者,是道家哲学的重要代表人物。在他的著作中,他提出了“无为而治”、“顺其自然”的思想,这些概念后来成为了道教核心理念的一部分。

自然之主宰者

老子的思想不仅局限于哲学领域,更深刻地反映了他对宇宙万物本质的理解。按照他的观点,宇宙间一切事物都是由一个超然无形不可见的大存在所统治,即所谓的“天”。这种看待世界和人生的方式,与后来的佛教中的“法”相似,都强调了事物本身具有自我规律性,不依赖外界干预就能够维持平衡。

创立者与继承者

虽然人们习惯将老子视为道教创始人,但实际上,从历史文献来看,并没有明确证据表明他有意建立一门宗派或体系。不过,他留下的思想极大地促进了后世对于宇宙生命意义探索和实践活动。随着时间推移,一群追求内心修养、追求返璞归真的修炼者开始出现,他们以老子的思想为指导,在山林间建立起自己的修行场所,这些地方逐渐形成了一种独特的宗派组织。

延续与发展

这些初期的小型宗派经过多年的积累和演变,最终汇聚成我们今天所知的大型宗派,如全真道、青龙洞等。这一过程中,又有其他先贤如张良、高瞻等人的理论和实践进一步丰富了 道家的知识体系,使得它更加系统化,有助于更广泛地传播并接受。

**现代意义"

在当今社会,无论是在东方还是西方,对于古代智者的思考都表现出浓厚兴趣。他们寻找的是一种精神上的慰藉,或者是一种生态文明中的启示。而对于那些追寻内心平静与个人境界提升的人来说,无论是通过冥想还是通过阅读《庄子》、《列仙传》,都能找到一种属于自己灵魂的声音,让现代人在忙碌繁华之余,也能停下来聆听那份来自自然深处的声音。

总结:

从历史到现实,从抽象到具体,每一步都是对前人的致敬也是向未来的呼唤。在这个不断变化但又保持稳定的世界里,关于"谁创立"的问题可能永远不会得到一个绝对答案,但正如老子所言,“天下皆知美妙之音,而莫知其源。” 道教,就像那美妙的声音,它存在于我们的生活中,用它温柔而坚韧的心灵去感染每一个遇见它的人。不管是过去、现在还是未来,只要有人愿意倾听,那份来自自然深处的声音,将会继续响起,为人类带来宁静与力量。