无为而治:哲学中的无为政治理念

什么是无为?

在哲学的领域中,无为是一种特殊的政治理念,它强调的是一种非干预、非主动的政策和行为。这种思想认为,政府不应该过多地干涉民众生活,而应该让市场和社会自我调节。这个概念最早由中国古代著名哲学家老子的《道德经》中提及。

历史背景

在中国历史上,无为之治被视作一种高级的政治智慧。在春秋战国时期,孔子曾倡导“仁政”,但他也认识到“民贫而国富”的问题,即国家富强,但人民却贫穷。这时候,没有人真正理解如何平衡国家与人民之间的关系,因此当时并没有一个有效解决方案。而到了秦朝,由于实行严苛法度和徭役制度,使得人民深受其苦。直到汉武帝时代,开始采取一些放宽政策,比如减轻税赋等,以此来缓解社会矛盾。但由于缺乏一致性的理论指导,这些措施往往难以长久地持续下去。

道家文化

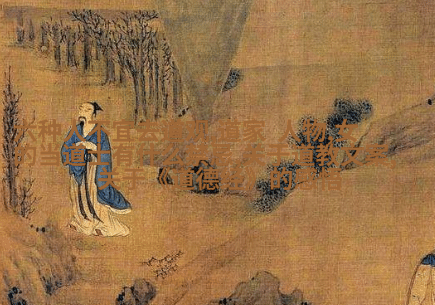

老子创立了道教,并将他的思想体现在《道德经》中,其中有很多关于自然界、宇宙运行以及人的本性等方面的观点。他提出了一种对抗物质欲望和个人权力追求的一种生活方式,这就是所谓的人生境界。而这对于后来的儒家来说是一个重要的话题,因为儒家虽然主张仁爱,但是他们也要面临如何与现实世界相结合的问题。在这一过程中,无为之治成为了两者的辩证互补。

现代应用

今天,我们可以看到许多国家都在尝试运用无为之治原则来进行经济管理。当谈到宏观经济调控时,有些经济学者会建议采用更加温和的手段,如调整货币政策或财政政策,而不是通过大规模干预来控制市场。如果说过去我们的做法更多的是重视技术手段去改造社会,那么现在我们开始逐渐意识到需要更注重人类因素,也就是尊重个体自由选择,让市场机制自动调整自己,从而达到最佳状态。

批评与反思

当然,对于无为之治也有着不同的看法。一部分人认为这样的理念可能导致政府失去了应有的作用,不利于维护公共秩序。此外,在实际操作过程中,如果没有合适的人才支持,或者缺少必要的法律框架,就很难确保这样的目标能够得到实现。因此,在实践上,无为之治往往伴随着各种挑战和困惑。

未来展望

总结来说,无为之治作为一种独特的心态,是不同文化背景下探讨公正、效率与自由之间关系的一个窗口。在全球化背景下,当各国间交流日益频繁的时候,我们是否能从别人的经验中学到东西?是否能找到一个既符合人类价值又符合发展需要的共识?这些都是值得我们深入思考的问题。在未来的世界里,只有不断学习、不断进步,我们才能找到那条通向美好未来的道路。