在悠悠的历史长河中,有着一段段智慧的篇章,其中就有着“心无为而行无不为”的精髓。这种哲学观点,不仅体现在政治上,也体现在日常生活中,是一种深刻的人生态度和智慧。

首先,让我们从中国古代的哲学家来谈起。孔子曾说:“知我者,其不吾以语;不知我者,其吾更焉。”这句话表明了他对待人与物的一种态度,那就是“心无为”。孔子认为,一味追求名利、功成事立,往往会让人失去本真自性,这是一种内在的危机。因此,他提倡的是一种内省、自我反思的生活方式,即使身处高位也要保持内心的平静和淡然。

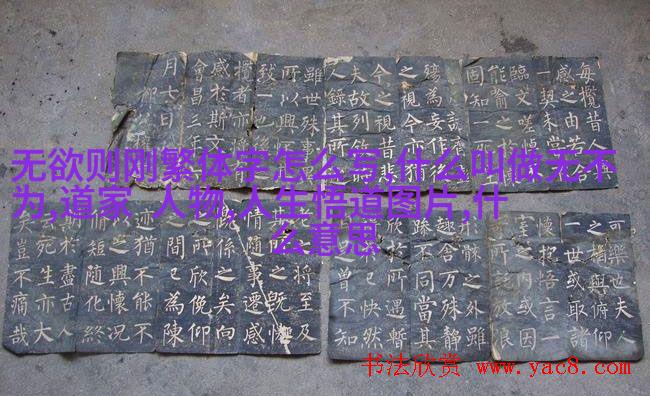

接下来,我们可以看看道家的思想家,如老子的《道德经》中的“道”概念,它是万物生成变化之源头,是一个超越于世俗界限之外的事物。在老子的看法里,“道”是不争、不言、非攻,而又能万物皆得其生,是最终实现人与自然和谐共生的根本原则。这也是对待世界的一种“心无为”的态度,不强求也不争斗,只是顺应自然规律。

再看佛教中的禅宗,它主张通过禅修达到精神自由,从而达到超脱世间一切纷扰和烦恼。这也是一种极端形式的心无为,因为它要求人们放下一切执念,包括知识、情感甚至生命本身,只留下一个纯净的心灵状态,这样才能真正地解脱重生的轮回。

在西方文化中,我们可以看到类似的理念,比如伊斯兰教中的苏菲派,他们追求的是个人的精神洁净,以此来实现与神之间直接沟通。在他们看来,过分多余的话语都是迷惑尘世之见,因此,他们倾向于用沉默或诗歌等形式表达自己,最终寻找那个超越语言和思想所能触及到的真相。

最后,让我们回到现代社会,看看这一理念如何被应用。在现代快节奏、高压力的工作环境中,“心无为”可能意味着能够保持冷静,不被外界干扰所影响,更专注于自己的工作目标。不断地学习新的技能,不断地适应新环境,这些都需要一定程度上的心理调整,使自己能够像水一样随波逐流,无论遇到什么困难,都能坚持下去,而不是因为一点小挫折就陷入焦虑或者绝望中。

总结来说,“心无为而行无不為”的哲学观点,在不同的文化背景下展现出不同的面貌,但它们共同传递了一条信息:不要过多思考,要更加关注实际行动;不要太执着,要学会放手;不要太担忧,要学会接受。但这并不意味着你应该完全没有计划或目标,只是在执行过程中保持轻松愉悦,将注意力集中在当下的行为上,而不是过去或未来的想象。