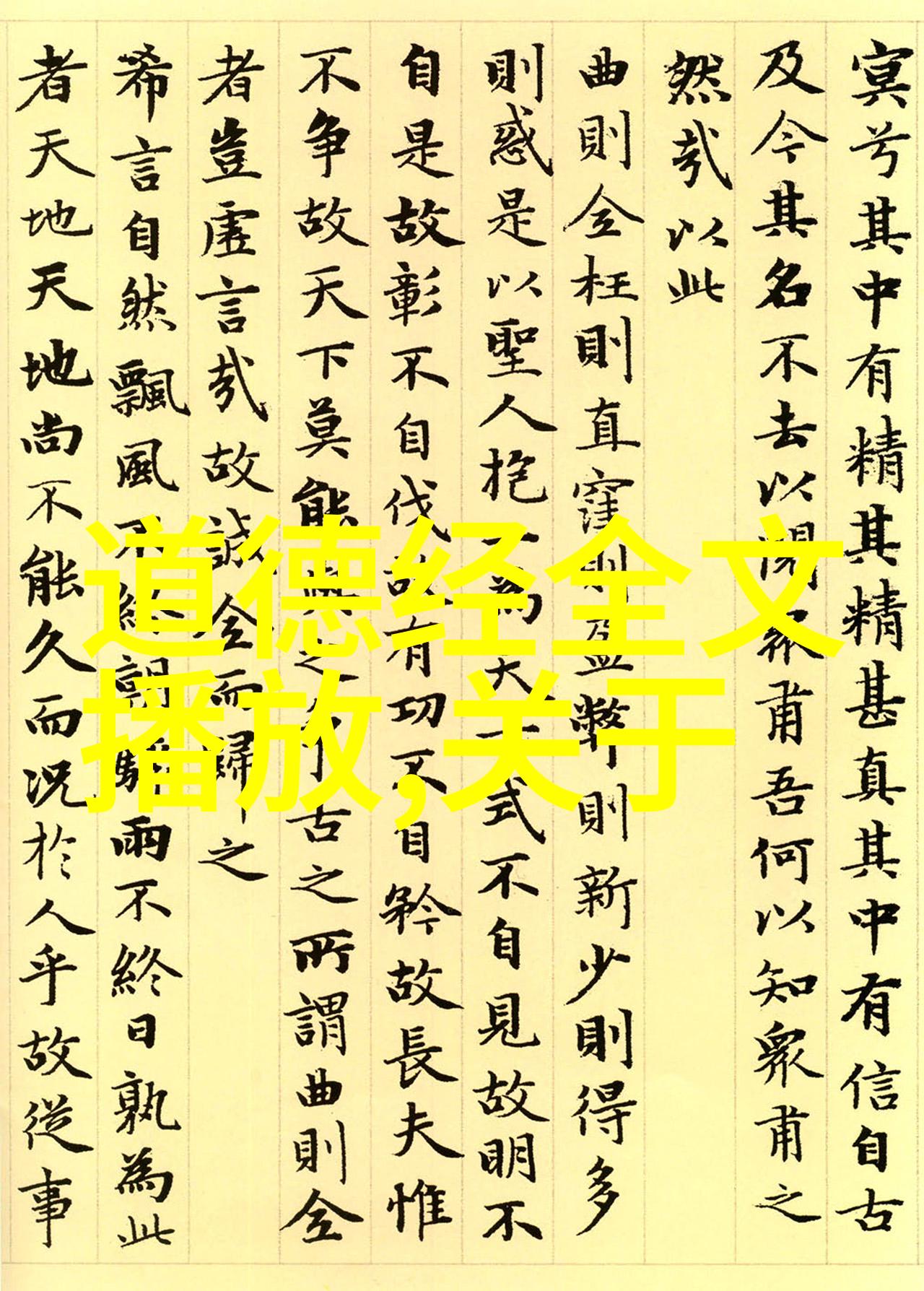

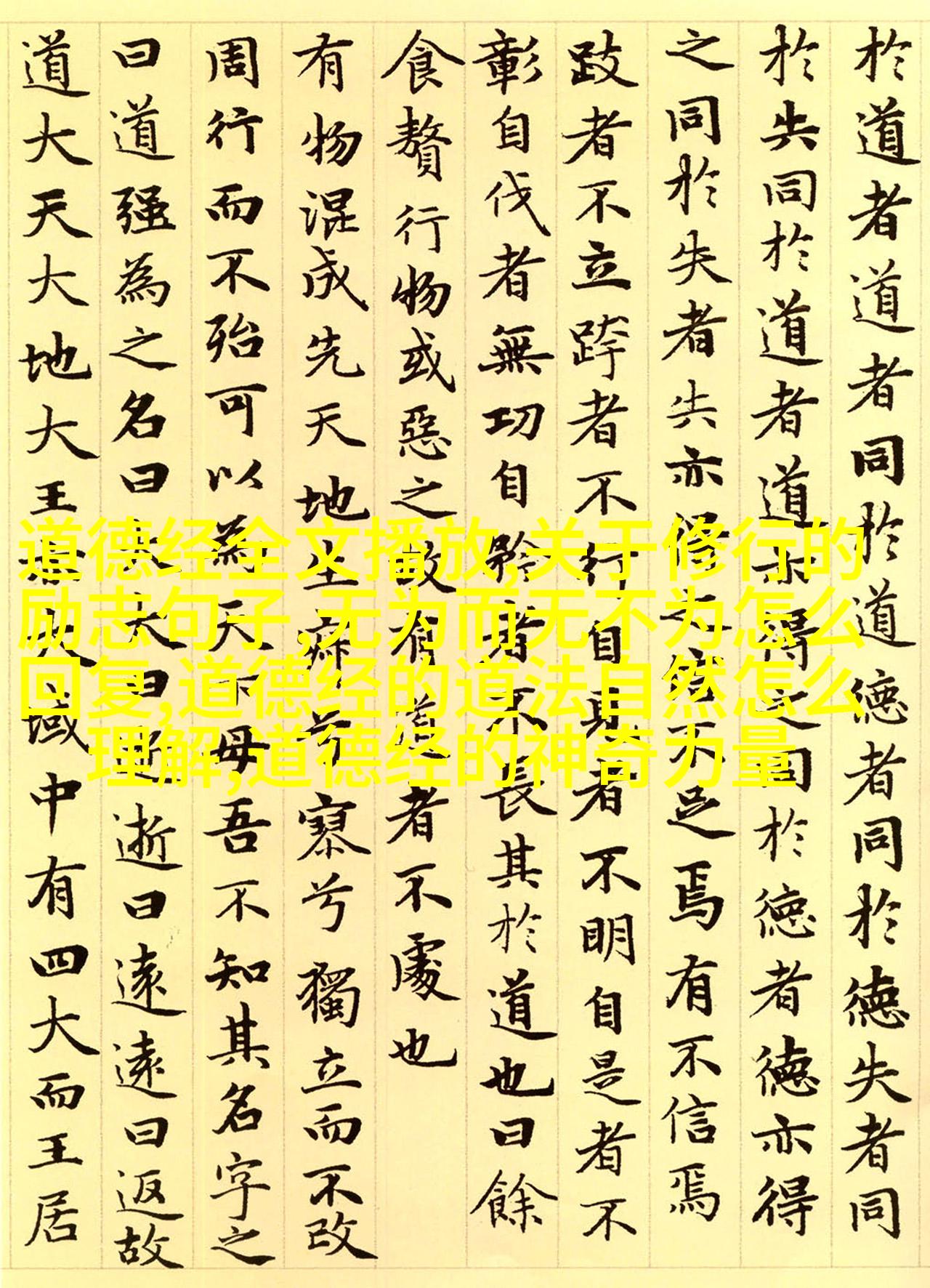

在中国古代哲学的宝库中,《老子》的智慧如同流淌的江河,滋养着千年的思想传统。其中,“無為而治”和“法言以教人”两句话,不仅是道家哲学的核心,也是中华文化深邃的智慧结晶。这两句名言不仅体现了无为之理,更蕴含了深刻的人生哲学和对治国理念的思考。在这篇文章中,我们将探讨这两句话背后的含义,以及它们如何通过笔画变化展现出不同的意境。

首先,让我们来看看“無為而治”的字面意思。这个短语由两个词组成:“無為”意味着无为、不作为,而“而治”则指的是一种管理或控制方法。在汉字里,“無為”的繁体字写作方式是"无欲则刚",这里所说的"无欲"并不是没有任何愿望,而是一种超越私欲、物欲之上的高尚状态。而"刚"则代表坚定、强硬,这里的用意在于表达一种内心坚定的力量,即使在外界变动万千时也不轻易改变自己的原则与态度。

这样的笔画结构给予我们一个重要启示,那就是,在追求自我完善和精神提升时,要有坚定不移的心态,无论外界环境如何变化,都要保持清醒头脑,不被诱惑所左右。在这一点上,我们可以看到“無為而治”的内涵远远超越了日常生活中的简单解释,它提倡的是一种更高层次的人生观和世界观。

接下来,我们来看另一个相似的短语——“法言以教人”。这里面的关键词分别是“法”,表示规律;“言”,即说话或讲话;以及“我”,指人的行为。这个短语主要强调的是通过遵循自然规律(即道)去指导人们正确行事,从而达到教育他人的目的。在繁体字中,“法言以教人”的书写形式可能会涉及到一些与简体字不同的手势,如使用更复杂的笔画组合等,以区分其意义与用途。

这种差异性书写手段反映出了中文字符系统的一大特点,即相同意义下的不同形态,有时候甚至可以表现出不同的历史背景或者文化情感。例如,在《老子》中的某些章节,将类似概念进行替换,可以增强作品的情感表达力,使得读者能够更加深刻地理解作者想要表达的情感色彩。

总结来说,“無為而治”、“法言以教人”等概念都是基于中国古代哲学思想体系中的重要元素,它们经由各种语言技巧加以修饰,形成了一种独特的心灵交流方式。而对于这些概念在文本中的具体书写方式,无疑需要结合实际情况进行选择,以确保信息传递的准确性,同时也能让读者感受到文本背后所蕴藏的情绪和意图。此外,对于那些热衷于学习古籍文风、寻求更深层次理解的人来说,对于这些繁体字符及其背后的历史渊源了解透彻,将是一个非常值得探索的话题。