清代行书的形成与发展

清代行书是中国古代书法中的一种流派,它源自唐宋时期的草书,经过几百年的演变,最终在明清时期达到了高峰。明朝初年,李师曾、王铎等人推崇唐宋草书,提倡“学古”思想,这一思想对后世产生了深远影响。在清朝,朱耷、张岱等人的创作更是将这一风格带入了新的高度。

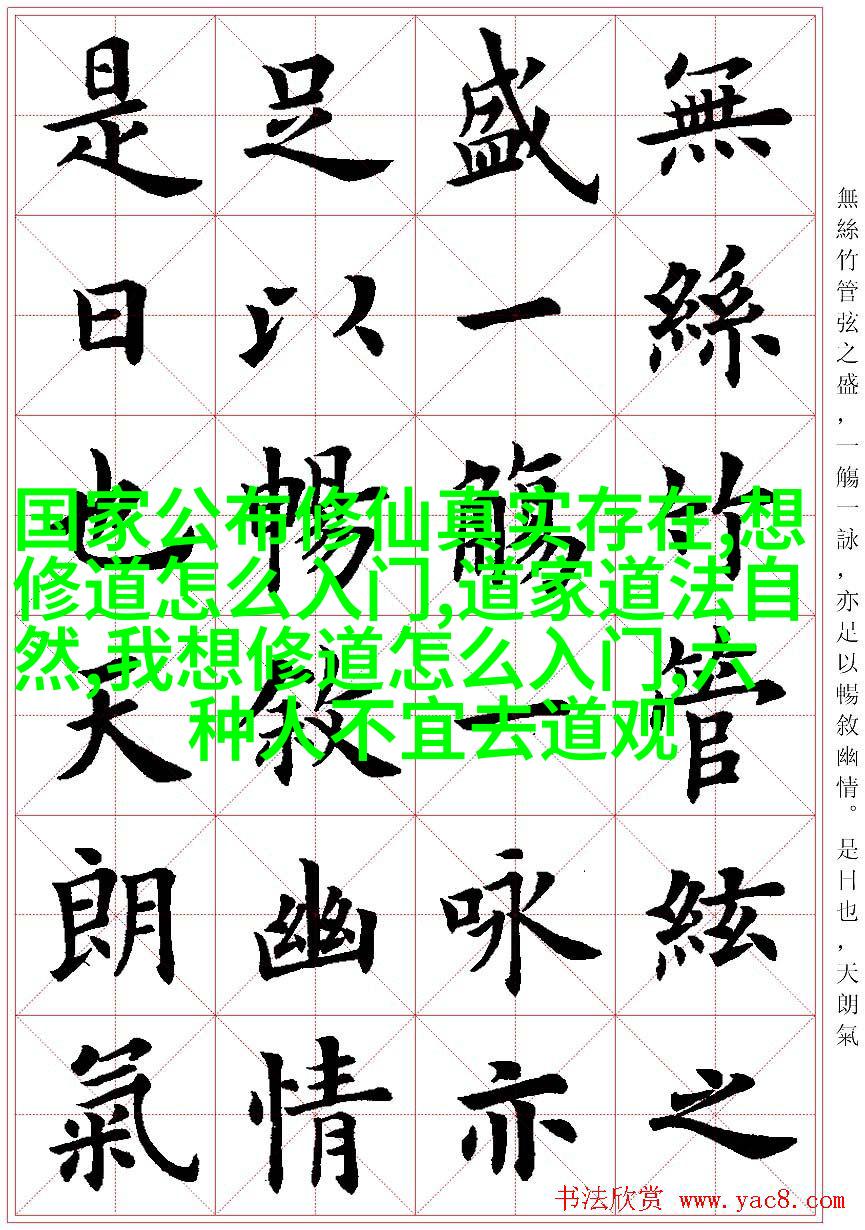

行书特点分析

行書以其工整、圆润和气势磅礴著称。这种风格并不追求简洁,而是注重笔画之间的协调性和整体效果。它既保留了草書自由奔放的情感,又融合了楷書严谨精细的特色,使得行書成为一种兼具秀美与力量的大型字体。

名家作品欣赏

朱耷(1614-1687)是一位擅长写意绘画和诗词的人物,他的小说《聊斋志异》中的文笔也颇受推崇。而他的行书则以生动活泼、力透纸背而著称。他那独有的笔触,如同刀光剑影般跃然纸上,让人不禁赞叹。

另一个值得一提的是乾隆年间的名臣张廷玉,他虽然官职显赫,但他对文学艺术也有着浓厚兴趣。在他的手下所写下的每一笔,每一个字,都仿佛有着生命力,他那种随意洒脱但又不失严谨性的风格,是当时许多学者所向往之处。

行书在文化中的地位

在中国传统文化中,行書占据了一席之地,不仅仅是因为它作为一种艺术形式被人们欣赏,更因为它承载着丰富的历史信息和文化内涵。在古籍研究中,对于了解史料原貌,有时候甚至比现代印刷品更加具有价值,因为它们能够反映出那个时代的手稿制作技术和审美观念。

现代学习与应用

尽管现代社会已经出现了大量机械化生产出来的一致性很高且速度极快的手写工具,但是对于那些热爱传统文化并愿意通过实践来理解其魅力的个体来说,将这门技艺继承下来仍是一个重要课题。这不仅能帮助我们更好地理解前人的创作精神,也能让我们在日常生活中找到更多乐趣,比如用手写信件或者装饰家居空间。